春です

毎日の座り仕事は腰にきます。昔はどれだけ長い時間研舟の上に居ようが全く大丈夫でしたが、最近はなかなか辛いです。

やっと春になりましたので、時間を見つけ自転車で出かけるようにしています。

通った事のない細い道が楽しいです。

驚くほど奥まった場所に驚く様なお店があったりしますね。

毎回お店でコーヒーを飲むようにしていますが、美味しいコーヒーを出してくれるお店に出会うと嬉しいですね。

先日はそんなお店に出会うことが出来ました。

以前からずっと気になっていたお店ですが、あんなに美味しいお店だったとは。

昨日行ったお店はおそろしくぬるいコーヒーが出て来てまいりました。

私はコーヒーカップは薄手が好きなので、家では、少々大きいのですが深めのティーカップを使っています。

このお店は厚いマグカップのお店で。

そのぬるさは冷たいマグカップにそのまま注いだというだけでは説明がつかないほどで。

また美味しいコーヒー屋さんに行こう。

普通の住宅街にて。門柱が砥石。ちょっと良さそうな石も入ってるし。

何故だか聞いてみたい。

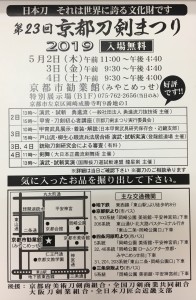

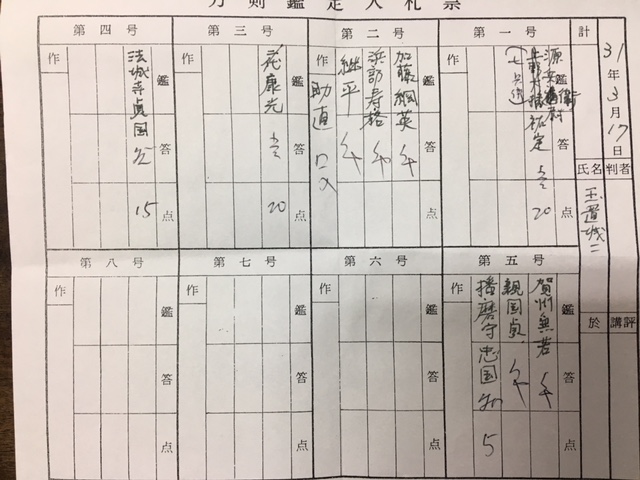

日刀保京都府支部入札鑑定会

三月例会入札鑑定

一号 刀

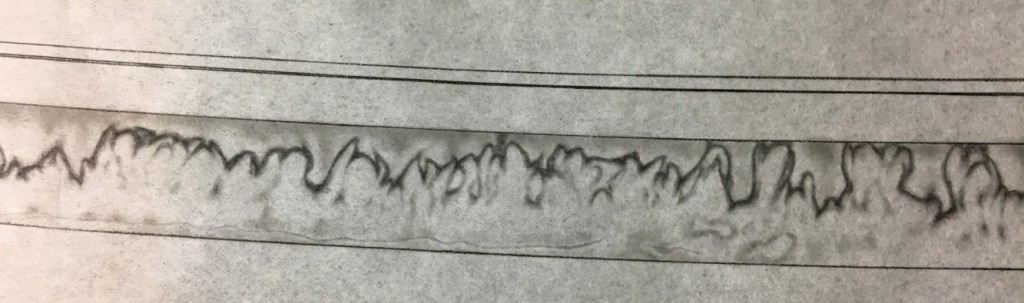

詰む地肌。直ぐ焼き出し、大きめの互の目を複数で一塊、それを規則的に。

新刀祐定だと思う。上野大掾祐定と書いたが、これはもしかして過去に出ている刀かも知れないと思い始めた。

確か以前も上野大掾と書いて、結果別の新刀祐定だった気がしてきた。

源兵衛尉祐定と入札。

二号 刀

新刀か新々刀。反り尋常。地肌よく詰む。規則的な刃文。総体に焼き高い。

全く分からず。

加藤綱英と入札。

三号 脇差

鎬造り。腰に梵字。中から広直刃程度の焼き幅で、出入りの少ない互の目。

備前風。

多分過去に拝見しているはず。

二代康光と入札。

四号 脇差

鎬造り。切っ先詰まる。反り浅。肌立つ(研磨の影響が強い)。匂い口あまり深くなく、足少なめの互の目。

越前肌風と見ても差支えない様にも思うがわかり難い。

切っ先の詰まり方が少し代の下がる康継に見えるが刃の締まり方が違うように思う。

法成寺貞国と入札。

五号 脇差

平造り。詰む肌。互の目を湾れでつなぐ。少々焼き崩れ、それが景色となり華やか。意図的か。

刃取りを涛乱風や箱風にしている。

普段は本来の刃文を刃取りに引っ張られて見てしまう事は無いが、今回はどう頑張って見ても刃取りに引っ張られてしまう。

京都府支部例会の会場はバックに黒板があるので暗幕は張っていないのだが、やはり黒と緑では光の吸収が違う。大抵の刀はそれでも見えるのだが、研ぎによってはやはり見難い。やはり暗幕を張る様にした方がよさそうだ。

引っ張られるかどうか以前にちょっと迷う出来。

箱風に刃取っているので賀州兼若と入札。

当

イヤ

当

然

イヤ

二号は分からん。浜部寿格と入札。

五号 もう一つの候補、親国貞と入札。

当

イヤ

当

然

イヤ

二号難しい。継平と入札。

五号 肥前かぁ。播磨守忠国と入札。

当

イヤ

当

然

然

一号 刀 銘 備前国住長船七兵衛尉祐定作

万治四年二月吉日

二号 刀 銘 坂倉言之進照包

三号 脇差 銘 備州長船康光

応永十九年正月日

四号 脇差 銘(葵紋)康継於武州江戸作之

五号 脇差 銘 肥前国佐賀住正廣

四号は康継でしたか(ちょっと採点時の間違いで同然じゃないです)。

肥前刀で初見で肥前に見る事が出来なかったのは久々。しかし茎を見てから上身を見ると確かに正広。もっと精度を上げてみないとダメという事か。

十津川郷採訪録

「十津川郷採訪録(林宏著)」(全五巻)は十津川村が吉野熊野総合開発によって生活文化が大きく変化する事を予想し、昭和34年に編成された調査団の記録です。

内容は大学ノート31冊分。それを活字には起こさず、記録ノートをそのまま写真版にしての発行です。

だからこその良さは沢山あるのですが、非常に読みにくいです。。興味のある箇所を見つけても、どの部分だったかを記録しておかないと、次に見つけられない。。

知らなかった事が沢山ありますが(というか知らない事ばっかり)、とりあえず河童は沢山いたようです。

河童、十津川ではゴウラ、ゴウラゴ、ゴウラボウシなどと呼びます。

ゴウラボウシのボウシは法師で、一寸法師などと同じ使い方です。

ゴウラに限らずホウシは今でも多様されます。「〇〇のホウシ」「〇〇ボウシ」など。

例えば「ジョウジ(私)のホウシ!」の様に。「あの野郎!」みたいなもんです。

十津川弁には古い言葉や言い回しが沢山残っています。

「男の人・女の人」なども「オトコシ(男衆)・オナゴシ(女子衆)」です。

若い世代ではかなり減ってしまっていますが、私の両親世代などはなかなかの濃さの十津川弁です。

河童の伝説は日本中にあるでしょうが、十津川郷採訪録に載っている大蛇(おおぐちなわ)の目撃情報の多さには驚きました。

伝説としてではなく、この調査当時の目撃情報として村内各所での話が多数記録されています。

長さについての記録は少ないですが、太さはビール瓶から一升瓶程度。

実はこれについては私も中学生の時、見たという話しを聞いた事があり、大体消防のホース程度を想像して頂いたら丁度よいと思います(おそらく長さは数メートル程度。ニシキヘビくらいでしょうか)。

普通なら嘘か大袈裟話にしか聞こえないでしょうが、おそらく本当にいたのだと思います。

なにしろ当時はまだ本物の秘境でしたので。

他に、「山鳥シダ」という記述に目がとまりました。

私は知らなかったのですが、「ヤマドリゼンマイ」または「ヤマドリシダ」と呼ぶそうで、ネットで調べてみると北海道から九州までの山深い所に群生し、珍しい植物ではないそうです。

ヤマドリゼンマイ(山釣り紀行の管理者様よりお許しを頂き転載させて頂いております)

”山鳥の羽”よりも、この山鳥シダの群生が山鳥毛の刃文に一番しっくりきます。