現代刀の入札鑑定会

第一回現代刀目利き認定大会に参加させて頂きました。

鑑定刀は30振り。

制限時間2時間の一本入札。

当然ですが出題刀工の事前発表は無しです。

1~24号が太刀・刀、25~30号が短刀と剣。

中に一振り、人間国宝の故宮入行平刀匠の作品が含まれており、当てると宮入賞。

開催前、一応どんな作品が出そうかある程度想像し、見慣れた作品も多いのではないかと予想していたのですが、直前の刀匠さん方の話では非常に難しいとの事。。

鑑定開始。

入札用紙下部に、30名の出題刀工銘と番号が書かれています。

上部の出題番号枠1~30にその刀工番号を記入します。

普段の入札鑑定は5振りを1時間半程度で行うわけですが、今回は一本入札とはいえ30振りを2時間。結構ハードです。

まずざーっと拝見。

刀工名に対し、予想する作風の刀が足りない、或いは多い・・・。

涛乱が二つある・・・清麿が一つしかない・・・備前伝の太刀の識別が・・・などなど。これは難しい。

30刀工中、過去手に取り拝見した経験は11刀工。 現代刀に対する経験不足を実感です。

入札結果

~答え~ ~入札~

1 上山輝平 上山輝平

2 木村兼光 木村兼光

3 河内一平 河内一平

4 久保善博 久保善博

5 明珍宗裕 石田國壽

6 藤原宗永 加藤慎平

7 三上貞直 三上貞直

8 根津秀平 根津秀平

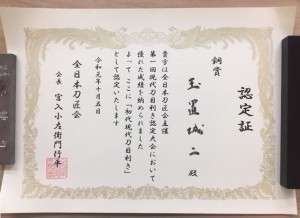

9 宮入小左衛門行平 宮入小左衛門行平

10 月山貞利 月山貞利

11 月山貞伸 月山貞伸

12 坪内裕忠 藤原兼房

13 尾川兼國 藤原宗永

14 松葉國正 松葉國正

15 川崎晶平 川崎晶平

16 藤原兼房 宗昌親

17 横井彰光 藤田國宗

18 宗昌親 尾川兼國

19 川島一城 明珍宗裕

20 小宮國天 小宮國天

21 曽根正法 吉原國家

22 石田國壽 川島一城

23 松川清直 松川清直

24 宮入行平 宮入行平

25 藤田國宗 横井彰光

26 赤松伸咲 曽根正法

27 満足弘次 坪内祐忠

28 瀬戸吉廣 赤松伸咲

29 加藤慎平 満足弘次

30 吉原國家 瀬戸吉廣

頑張った結果、現代刀目利きに認定して頂く事が出来ました~

研師が一般の参加者さん達に混じり目利き認定なんて・・・と思われてしまうかも知れませんが、一現代刀ファンとして本当に嬉しかったので載せてしまいます。。

上記入札結果を見て、私の混乱っぷりが伝わると思います。

それと何より、この入札鑑定の楽しさが伝わるでしょうか。

過去の全入札鑑定会の中で、一二を争う楽しさでした。

また是非開催されて欲しい鑑定会です。

もっと鑑定精度を上げたいのですが、現代刀を拝見出来る機会もそれ程多くはありません。

何故機会が少ないか、それは普段の入札鑑定に現代刀が出ないから。

私が鑑定刀の当番の時、現代刀を使わせて頂いた事が何度かありますが、残念ながら、古く見える現代刀に留まっています。

新刀らしい新刀、新々刀らしい新々刀は沢山並ぶわけですし、鑑定会に現代刀らしい現代刀が出題される機会がもう少しあってもよいのではないかと感じます。