無題

気が付いたら一ヵ月以上更新してませんでした。

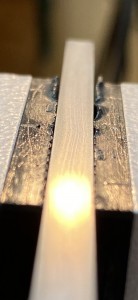

日々研磨に勤しんでおります。

先日、天然の名倉と細名倉と思われる砥石を頂戴しました。

大変貴重な石で有難いです。

中、細名倉は八年間ほど天然を使っていた時期がありますが、その後人造派に転じました。

久々にじっくり天然を試してみたいと思います。

某御宮様の御神宝の復元刀の全身押形を描かせて頂きました。

御神宝そのものと、復元刀の影打ちは既に描かせて頂いておりますが、大変光栄なお仕事です。

某御宮様ご所蔵の名物刀剣写しの全身押形を描きました。

本歌も以前描かせて頂いており、記憶が蘇ります。

賀茂別雷神社様(上賀茂神社)御所蔵の奉納刀研磨の様子を新聞に掲載して頂きました。

奉納刀三口の全身押形も作成。重要文化財の社務日誌に奉納の記録が残っており貴重な資料です。

2年半ほど前から刃文を描くのに青墨だけを使って来ましたが、先ほど久々に普通の墨(茶)を使ってみました。

長い修行から帰って来た気分です。次からは茶墨に戻します。

砥石もそうですが、ちょっと使ってダメだと判断してしまうと何年か後にその判断の間違いに気付く事があります。時には20年以上経ってからそれに気づく事も。

今回は2年半使ったのでもう大丈夫だと思います。

長い旅でした。。