同じ工人

昨日のブログ、昨年拝見の太刀と一昨日拝見の太刀。

鎺下平地の研師のサインですが、問い合わせてお教え頂きましたら、やはり同じ人でした。明治の名人研師の弟子。

昨日は「関心が薄いのか」などと、まるで他人事の様に書いてしまいましたが実際私も関心がある様で無かったと反省です。

鎺に関しては、珍しい物や鉄鎺などはなるべく写真に残すようにはしていますが、鎺元の研師のサインはほぼ撮って来ませんでした。今まで一体何口見て来たか…。そこそこの数だと思います。

中には江戸時代の元号も有りました。しかも刃取り研ぎをしていて。もう大分まえ、多分20年弱になるのでしょうか。そして普通に研ぎ直してしまいました…。錆身なので仕方ないのですが、これなどは絶対に写真記録に残すべきだったと大後悔です。

反省しております。

研師の

先日某所にて国宝、重文、重美等を30口ほど拝見。重文太刀の平地鎺下に研師の明治年紀のサインを発見。ただ残念ながら鎺のスレで肝心の名前が読めず。研師の名前や屋号を入れた物は度々見かけるが、通常は鎬地の化粧磨きの部分に入れている。

しかし昨年別の某所にて国宝と重文のお手入れを行った時、某国宝にも同じく平地鎺下に明治年紀で研師のサインがあった。

ちょっと内容を忘れてしまったが、今回と同じ匂いを感じるので問い合わせて確認したい。

平地に入るサインは光の関係や、地肌に紛れるなどし、かなり細かく見る人でなければ案外気付き難く、見落とされる。そのためか或いはそもそも関心が薄いのか、例えば図録などにその様な記録を見る事は無い。

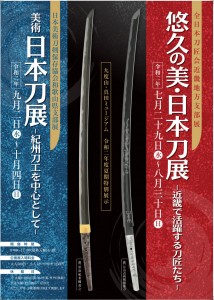

「悠久の美・日本刀展ー近畿で活躍する刀匠たちー」「美術日本刀展 ー紀州刀工を中心としてー」

和歌山県の九度山・真田ミュージアムにて下記の二つの展覧会が開催されます。

全日本刀匠会近畿地方支部展 「悠久の美・日本刀展ー近畿で活躍する刀匠たちー」

日本美術刀剣保存協会和歌山県支部展 「美術日本刀展 ー紀州刀工を中心としてー」

「悠久の美・日本刀展ー近畿で活躍する刀匠たちー」 令和2年7月29~8月30日

「美術日本刀展 ー紀州刀工を中心としてー」 令和2年9月2日~10月4日

・新聞報道

・九度山・真田ミュージアム

・日本美術刀剣保存協会和歌山県支部