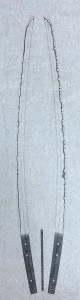

名物児手柏包永写し

太刀、銘 包永

兵部大輔藤孝磨上之異名号児手柏 天正二年三月十三日

(棟銘)大和国住月山貞利謹作(花押)平成二寿久年五月吉日

(公益財団法人 徳川ミュージアム蔵)

43回目は月山貞利先生の児手柏包永写しです。

享保名物「児手柏包永」は大正十二年の関東大震災で被災しました。各刀剣書にもその事が記されていますが「焼失」と書かれる事が多く、刀剣界では現品は残っていないと認識していた方が多いと思います(私もです)。

しかし近年、焼け身の状態で茨城県水戸市の公益財団法人徳川ミュージアムに保管されている事が判明、

徳川ミュージアムでの展示や、佐野美術館の「REBORN 蘇る名刀」に出陳、広く知られる事となりました。

(以前は錆身や焼け身が展示される機会は稀でした。しかし観る人の価値観は多様です。

既存の価値観にとらわれず、刀の歩んできた歴史を知り、様々な価値を探り見出す取り組みとして「REBORN 蘇る名刀」は素晴らしい展示だったと思います)

徳川ミュージアムでは「刀剣プロジェクト」として、児手柏包永写し(月山貞利刀匠が担当)、そして同じく被災した燭台切光忠の写し(宮入法廣刀匠が担当)を制作。

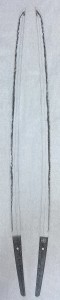

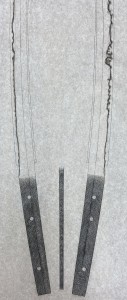

「児手柏」とは表裏の刃文が著しく違う事から名付けられた異名ですが、焼け身となった今、その刃文を知るすべは明治の鑑定家今村長賀が残した全身押形のみ。今回の再現刀はこの長賀の全身押形を元に制作されました。

大和物らしく流れ肌を見せつつ、奥行きがあり強く美しい手掻派の地鉄をこしらえ、長賀の押形の通り佩表は大きく乱れ、裏は直ぐ調の刃が焼かれ、児手柏包永が見事に再現されています。

私はこの児手柏写しの研磨を担当させて頂きその時全身押形も採拓していましたが、この再現プロジェクトからも刀剣の今を全身押形として記録に残す事の重要性を強く感じる事となりました。