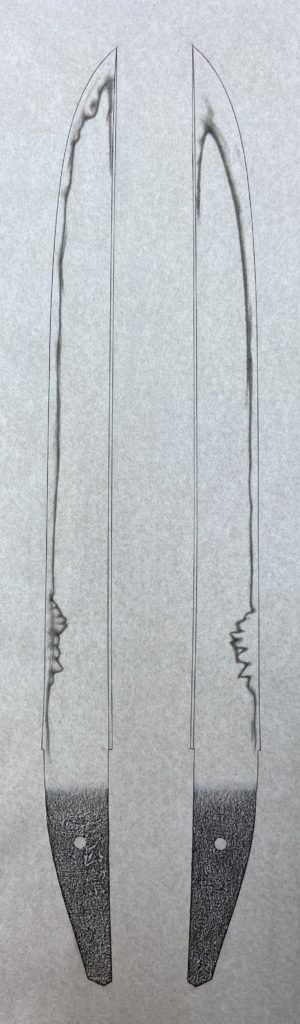

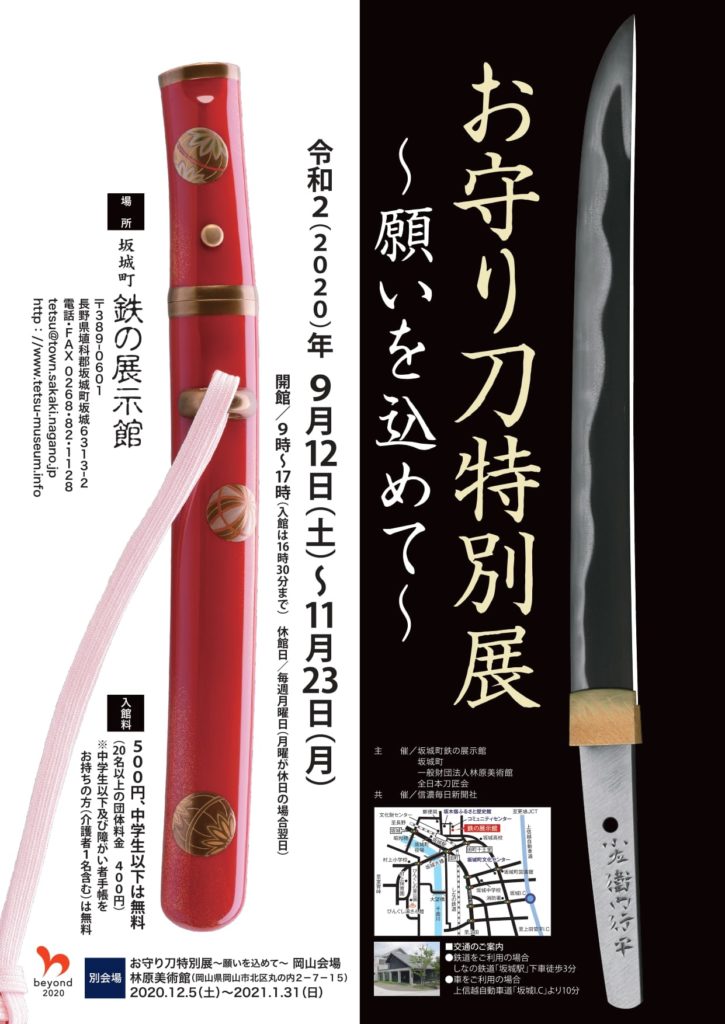

山浦真雄

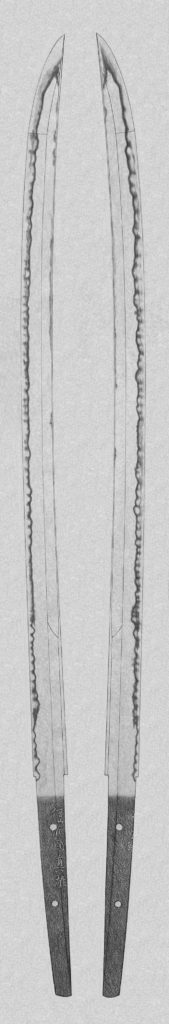

刀、銘 信濃国真雄

46回目は松代藩工山浦真雄です。

松代藩、真雄と来れば”松代藩荒試し”となるわけですが、今回は安易にその常道をとる事に憚られる気持ちがあり、控える事にします。

山浦鍛冶といえば私はまず刀剣美術誌に掲載される花岡忠男先生の論文を思い出します。

以下にざっと調べた掲載号を上げます。(この他にもあります)

廃刀令後の真雄・兼虎閑話(その一) 刀美154

廃刀令後の真雄・兼虎閑話 刀美155

山浦真雄の最初期銘

「正則」・「寿守」に就いて 刀美169

山浦真雄『松代日記』註釈(上) 刀美178

山浦真雄『松代日記』註釈(下) 刀美179

佐久間象山と山浦真雄事蹟考1 刀美200

佐久間象山と山浦真雄事蹟考2 刀美201

直胤・真雄 松代藩作刀余事1 刀美261

直胤・真雄 松代藩作刀余事2 刀美262

直胤・真雄 松代藩作刀余事3 刀美263

直胤・真雄 松代藩作刀余事4 刀美264

直胤・真雄 松代藩作刀余事5 刀美265

直胤・真雄 松代藩作刀余事6 刀美266

直胤・真雄 松代藩作刀余事7 刀美267

真雄・清麿 揺籃期の周辺 刀美303

真雄・清麿 揺籃期の周辺2 刀美304

真雄・清麿 揺鑑期の周辺3 刀美305

真雄・清麿 揺籃期の周辺4 刀美306

真雄・清麿 揺籃期の周辺5 刀美307

真雄・清麿 揺籃期の周辺6 刀美308

真雄・清麿 揺籃期の周辺7 刀美309

真雄・清麿 揺籃期の周辺8 刀美310

真雄・清麿 揺籃期の周辺9 刀美311

源清麿―新資料と其の追究1 刀美324

源清麿一新資料と其の追究2 刀美325

源清麿―新資料と其の追究3 刀美326

源清麿一新資料と其の追究4 刀美327

寿隆と真雄・清麿逸事1 刀美567

寿隆と真雄・清麿逸事2 刀美568

寿隆と真雄・清麿逸事3 刀美569

源清麿晩景1 刀美579

源清麿晩景2 刀美580

源清麿晩景3 刀美581

清麿 武器講・長州行き伝説疑異1 刀美594

清麿 武器講・長州行き伝説疑異2 刀美595

清麿 武器講・長州行き伝説疑異3 刀美596

清麿 武器講・長州行き伝説疑異4 刀美597

真雄・清麿と兼虎 その実歴1 刀美642

真雄・清麿と兼虎 その実歴2 刀美643

真雄・清麿と兼虎 その実歴3 刀美644

真雄・清麿と兼虎 逸史残霞1 刀美698

真雄・清麿と兼虎 逸史残霞2 刀美699

真雄・清麿と兼虎 逸史残霞3 刀美700

真雄・清麿と兼虎 逸史残霞4 刀美701

真雄・清麿と兼虎 逸史残霞5 刀美702

「真雄は清麿の兄で・・・」。真雄についてまだまだ一般的にはこの様に捉える方が多いかと思いますが、花岡先生の論文を読み真の真雄像を知ればそれまでの認識は一変するはずです。

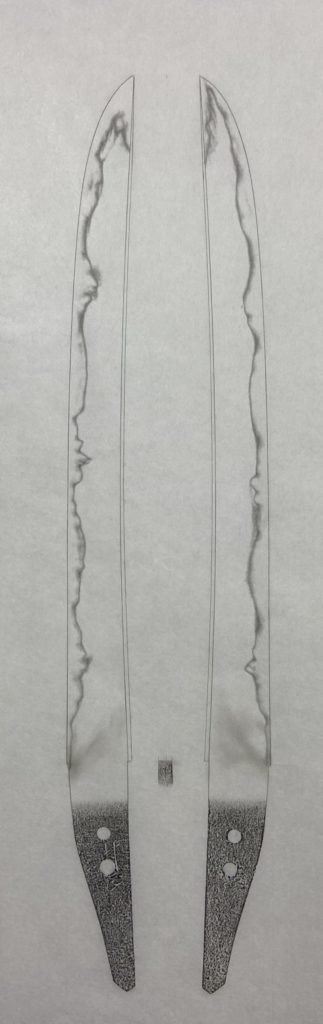

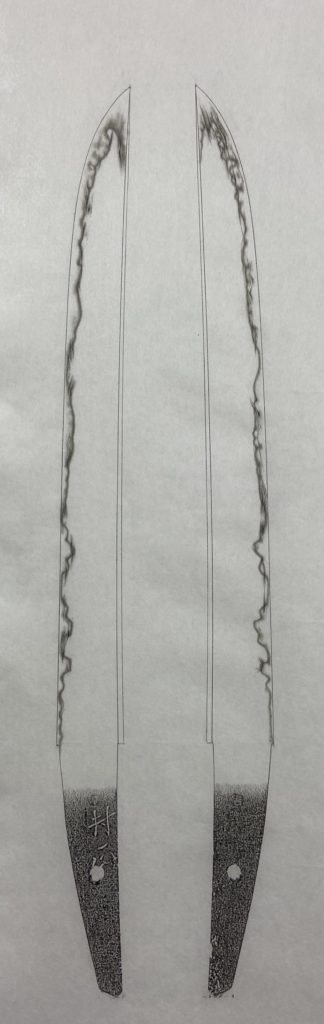

山浦系の作品は”錵”のイメージが強いと思いますが、多数残る真雄本人の言葉からは、錵を好んではいなかった事がうかがわれます。

実際拝見する真雄の作品からも錵出来が多い印象を持って来ましたが、花岡先生の「山浦真雄『松代日記』註釈(上)(刀剣美術誌第178号/昭和46年11月)」に以下の内容があり納得しました。

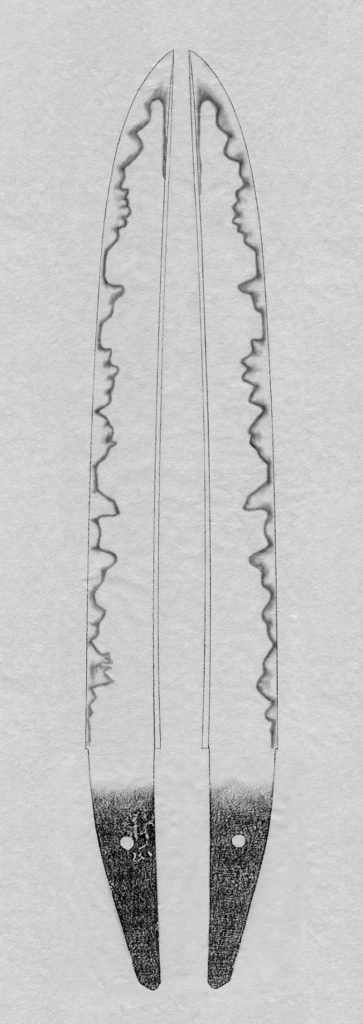

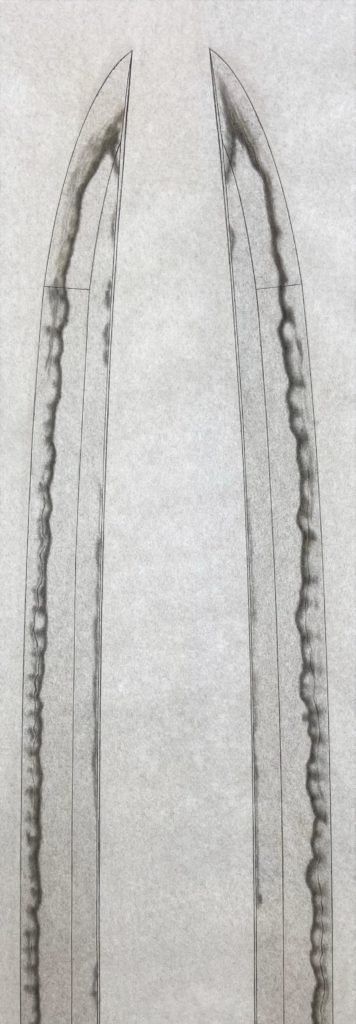

『「日記」には「匂のみ鍛造して錵物は造らず」とあるが、遺作経眼せるに沸出来(相州伝)と匂出来(備前伝)の両作があるが、相対的には寧ろ沸出来が多い。上田打の沸出来は品の良い小沸を匂が包んだものが多く、これ等を匂物と総称したものと思われる。沸出来の場合刃中に沸で縞状の砂流しのかかるものが多いが、この場合もふっくらと匂に包まれて、真雄独特のものである。』

今回掲載させて頂く真雄も、匂い主体で部分的に錵が交じるも所謂「裸錵」ではなく、匂いに包まれた品の良い粒子となり、真雄が目指した作風がここに体現されているのではないでしょうか。