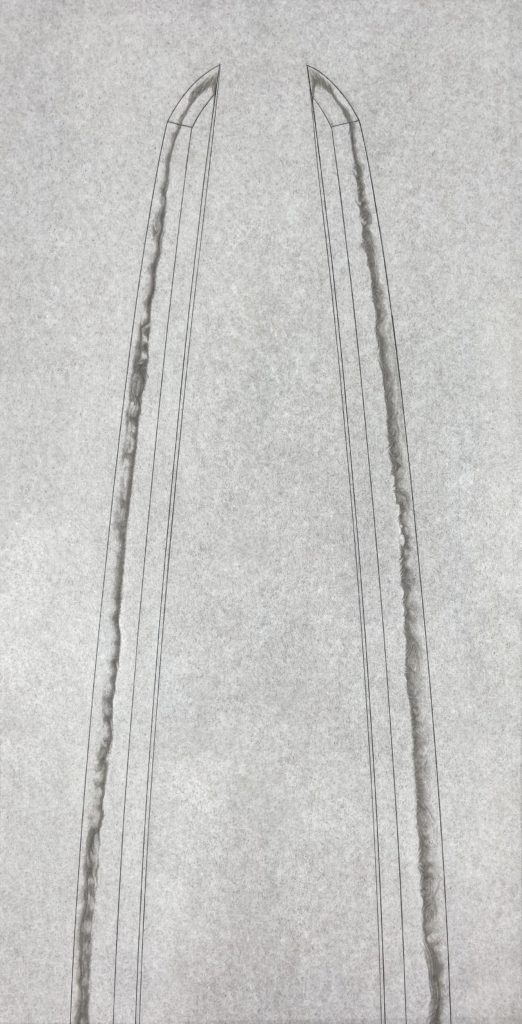

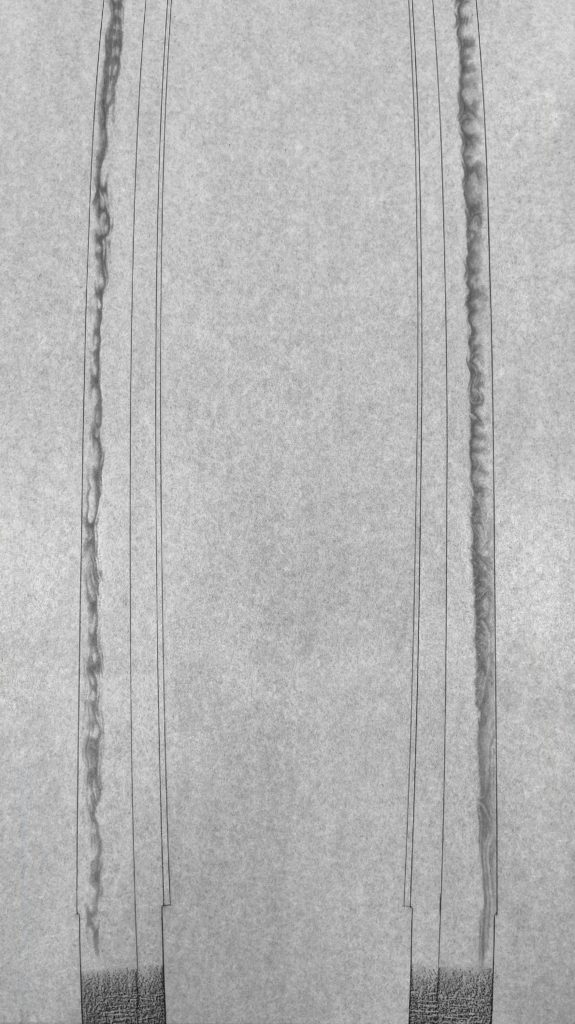

秋季特別展「北陸の古刀」

福井市立郷土歴史博物館にて秋季特別展「北陸の古刀」が開催されます。

展示作品リスト

| 今から千年余り昔、平安時代後期に生まれた日本刀は、はじめ大和・山城(現在の奈良県・京都府)といった政治の中心地や備前(現在の岡山県)・奥州(東北地方)といった良質の鉄産地に近い場所で製作されました。しかし13世紀頃から、海運など流通が発達したことにともない、原料となる鉄が他の地方でも入手できるようになったことで、全国各地に刀工が分散し、新しい刀剣の産地ができたと考えられます。 越前(現在の福井県北部)ほか北陸地方の各地でも、南北朝時代以来、いくつもの刀工集団が活躍しました。「北国物(ほっこくもの)」と呼ばれた彼らの作品は、一部を除き備前や相州など、古来の刀剣産地の作品と比べて知名度も評価もあまり高くない傾向にありますが、独特の地鉄の風合いとすぐれた技術で、時の権力者の愛蔵品となったもの、近代以降、美術的価値の高さを認められ文化財指定等を受けたものも数多くあります。 本展では千代鶴派、藤島派、敦賀鍛冶など中世の越前で活躍した刀工を中心に、近世に隆盛する新刀にもつながっていく北陸の刀工たちの足跡をたどっていきます。 |

| 開催概要 ※新型コロナウィルス感染症の影響等により、予定を変更する場合がございます。 |

| 会 期 10月10日(土)~11月23日(月・祝) 開館時間 午前9時~午後7時、11月6日以降は午後5時まで ※会期中の休館日なし ※短刀 銘 吉光 名物秋田藤四郎(重要文化財)の展示は会期前半、11月1日(日)までとなります。 会 場 福井市立郷土歴史博物館 観 覧 料一般700円、高校・大学生500円、中学生以下無料 ・70歳以上の方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とそ の介助者の方は、無料でご覧いただけます。 ・ 特別展観覧券で、平常展示および養浩館庭園もご覧になれます。 ・友の会優待観覧券で観覧できます。 主 催 福井市立郷土歴史博物館 ※本事業は文化庁令和2年度地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業補助金の交付を 受けています。 共 催 福井新聞社 後 援 FBC福井放送、福井テレビ、FM福井、福井ケーブルテレビ、 さかいケーブルテレビ、福井街角放送 |