日刀保京都府支部10月入札鑑定会

コロナの影響で2月以降の鑑定会が休止になっていましたが漸くの開催です。

今回は私が当番で、久々の鑑定をより楽しんで頂けるように、8口の鑑定刀とさせて頂きました。

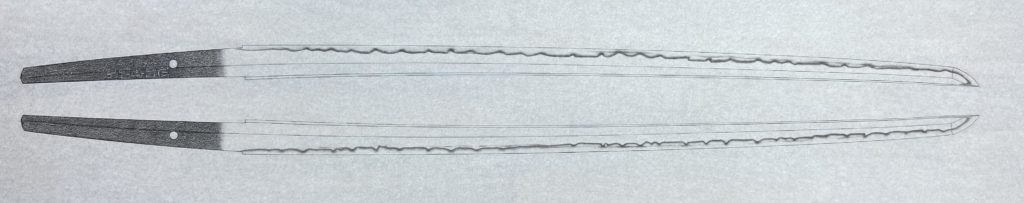

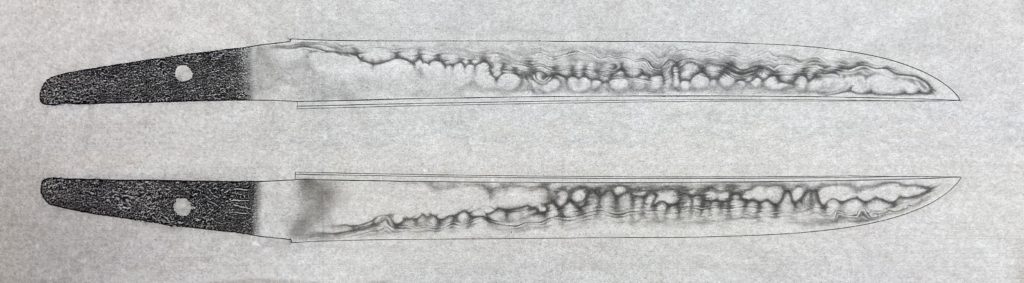

1号 刀 銘 越前守助広 《柏原美術館所蔵品(旧岩国美術館)》

刃長 二尺四寸一分 反り 三分

(江戸時代前期 寛文頃 1661)

2号 刀 銘 摂州住藤原助広(そぼろ)

刃長 二尺二寸四分 反り 七分

(江戸時代前期 慶安頃 1648)

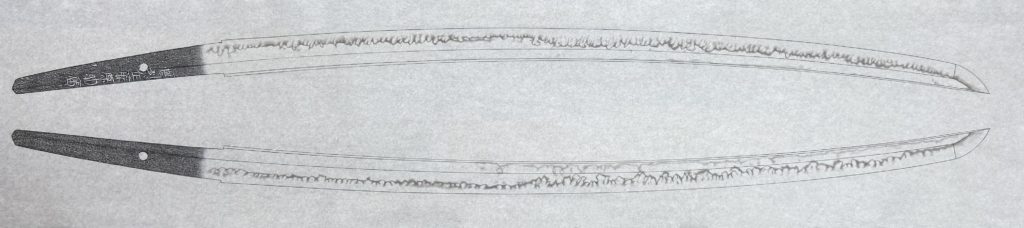

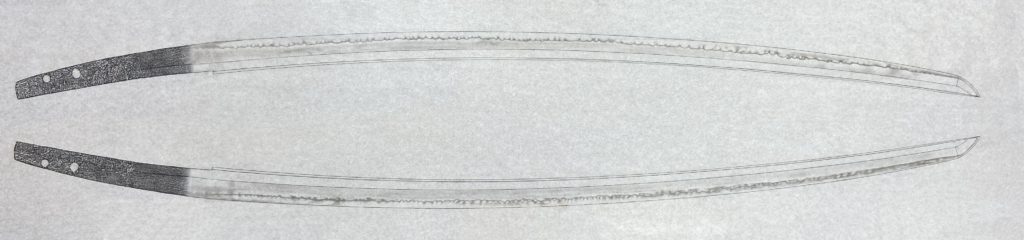

3号 太刀 銘 備州長船長義作 《柏原美術館所蔵品(旧岩国美術館)》

康暦元年十二月日

刃長 二尺七寸三分 反り 一寸二分

(南北朝時代末期 康暦 1379)

4号 刀 無銘 加州真景 / 左吉貞

刃長 二尺一寸四分 反り 二分五厘

(南北朝時代中期 貞治頃 1362)

5号 太刀 銘 備前国長船住景光《柏原美術館所蔵品(旧岩国美術館)》

年□月

刃長 二尺二寸七分 反り 四分六厘

(鎌倉時代末期 嘉暦頃 1326)

6号 短刀 銘 助弘(福岡一文字)

刃長 八寸七分 反り 僅か

(鎌倉時代末期 正安頃 1299)

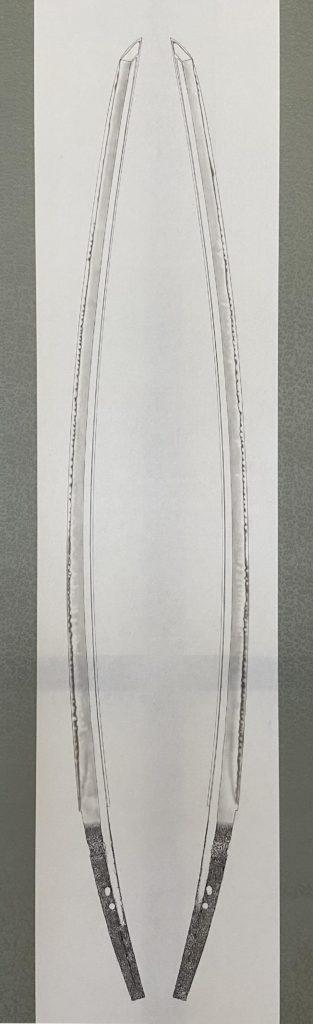

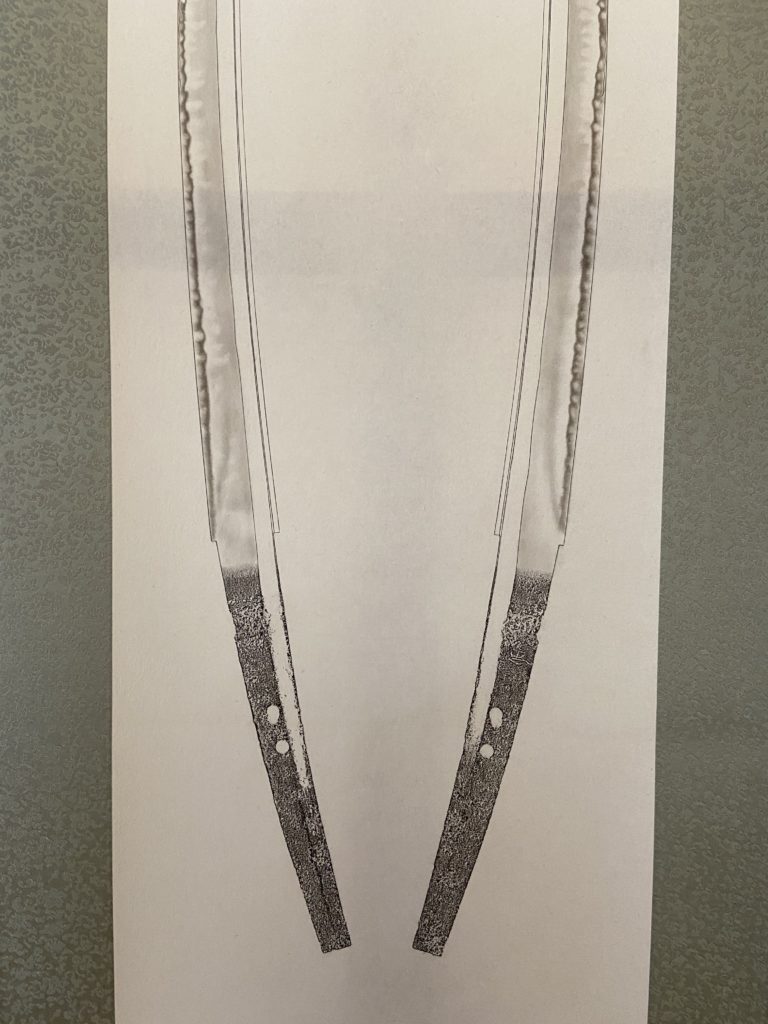

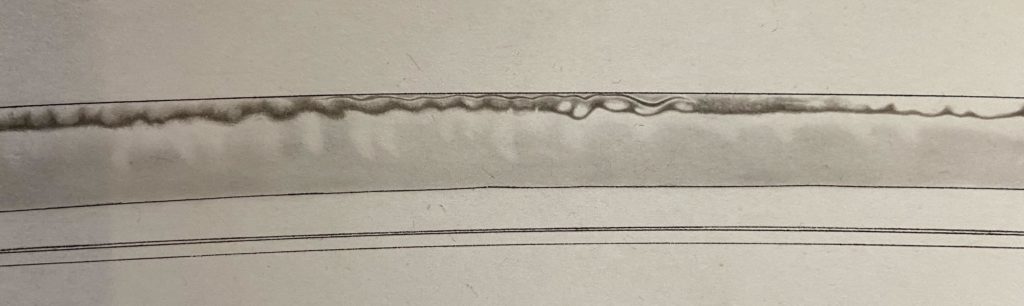

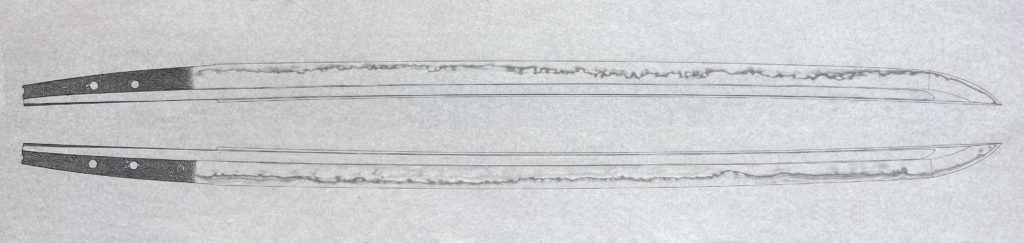

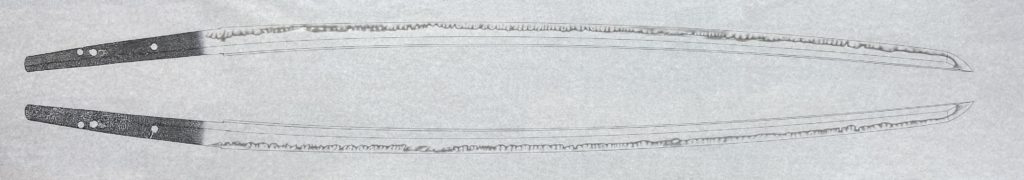

7号 太刀 無銘 来国行 《柏原美術館所蔵品(旧岩国美術館)》

刃長 二尺三寸八分 反り 八分二厘

(鎌倉時代中期 康元頃 1256)

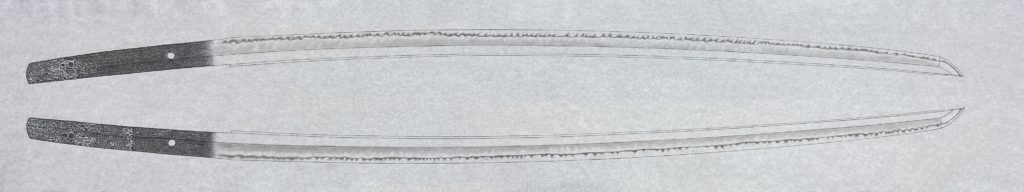

8号 太刀 銘 恒遠(古備前)

刃長 二尺四寸四分五厘 反り 六分

(鎌倉時代初期 暦仁頃 1238)

今回も鑑定会にご参加頂いた皆様には鑑定刀に対し非常に丁寧な扱いをして頂きまして誠にありがとうございました。

また、この度も大変貴重な御刀を鑑定刀としてご提供頂きました皆様には心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。