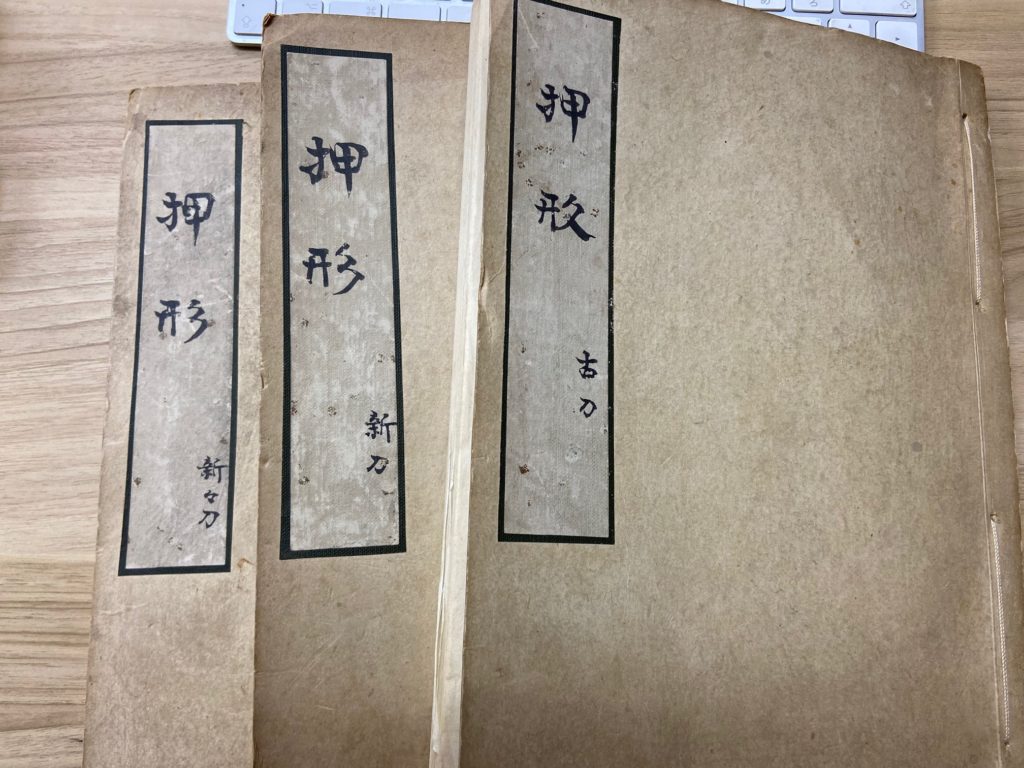

大正時代の押形

多分もう20年近く前ですが、骨董屋さんから押形集を頂きました。

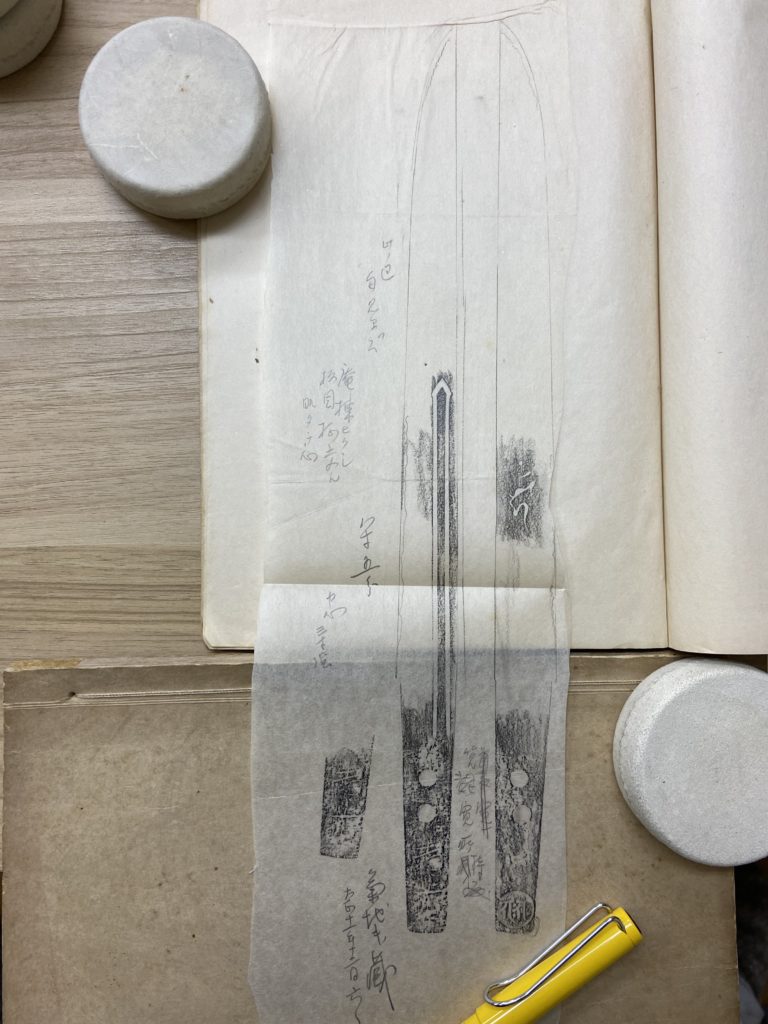

出版されたものではなく、個人が採拓した押形原本です。

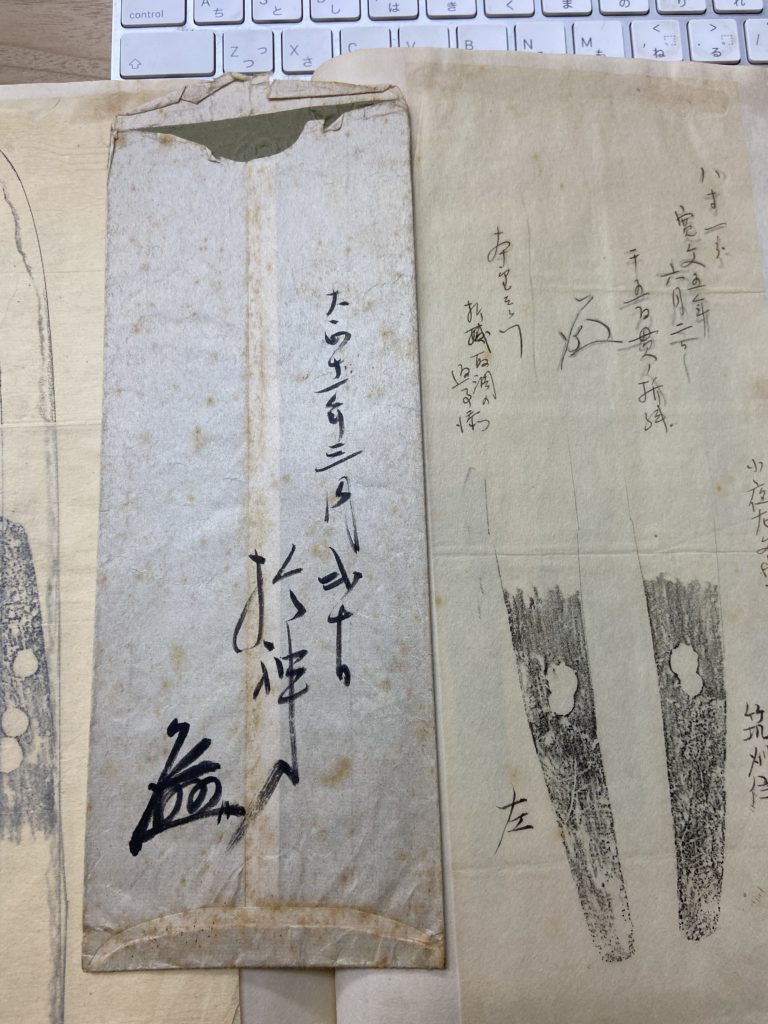

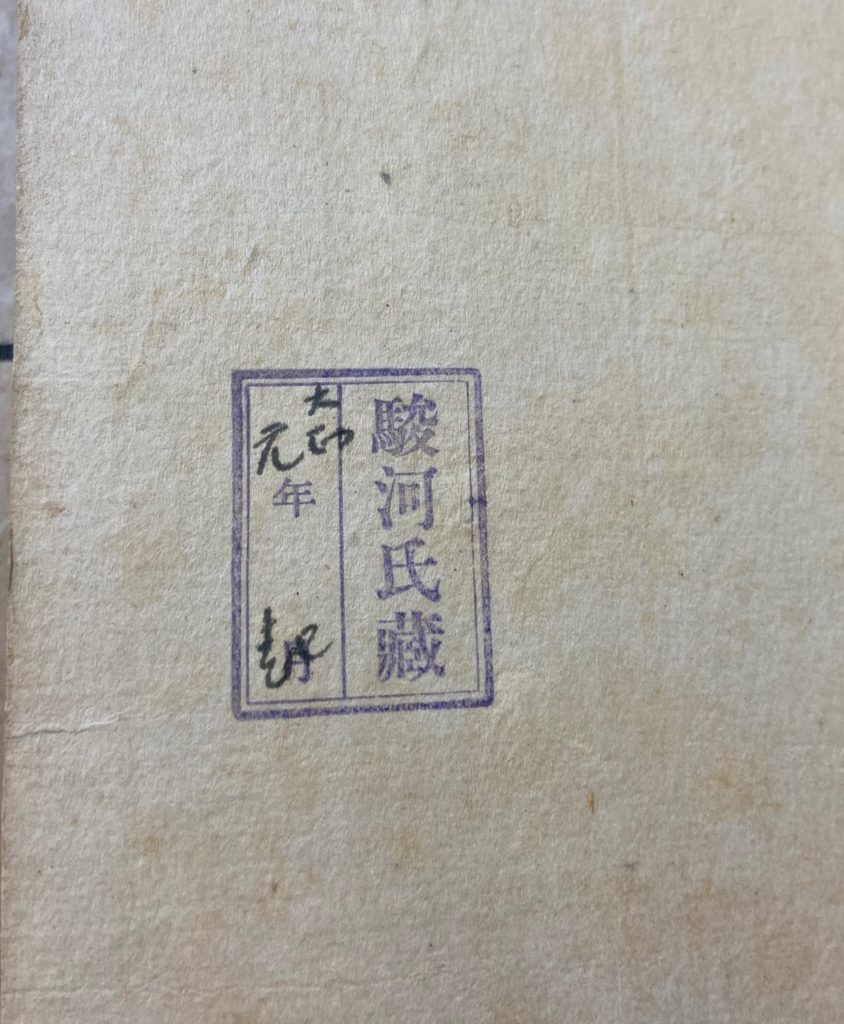

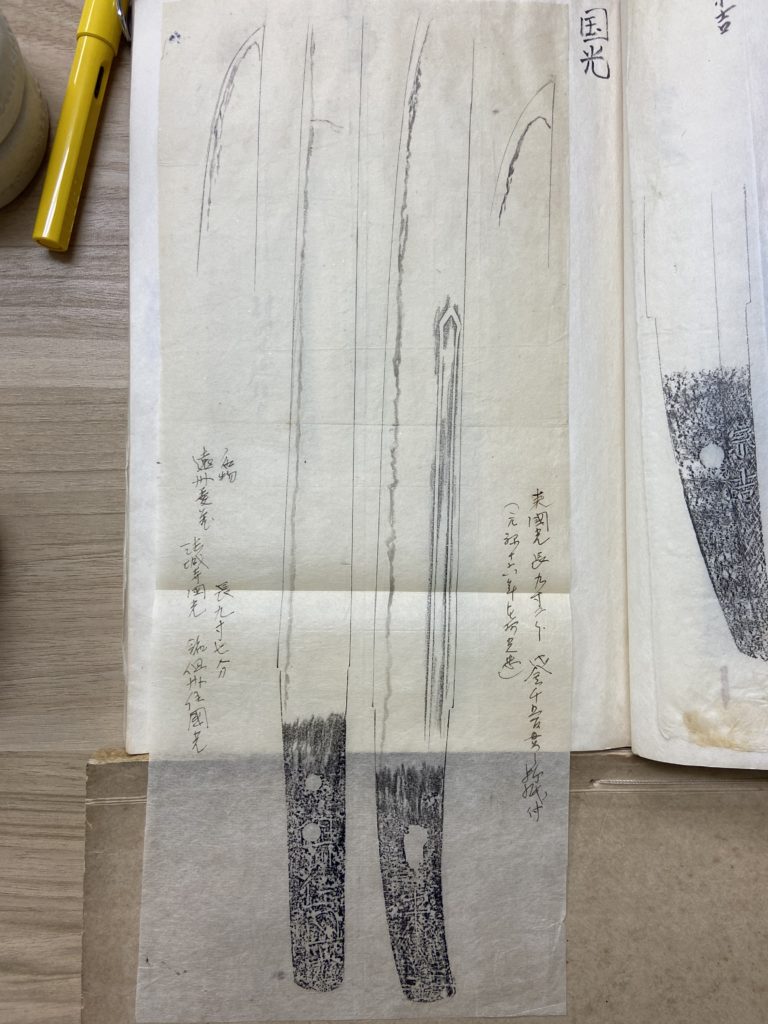

採拓者は駿河氏藏さん(自分の事は氏と言わないですし、お名前なのだと思うのですが、ちょっとわかりません)。大正元年の蔵書印です。

押形大好きの私。以前は度々開いていましたが、もう多分十数年以上見ておらず、久々に手に取ってみました。

久々に見るとちょっと面白い品がありますねぇ。。

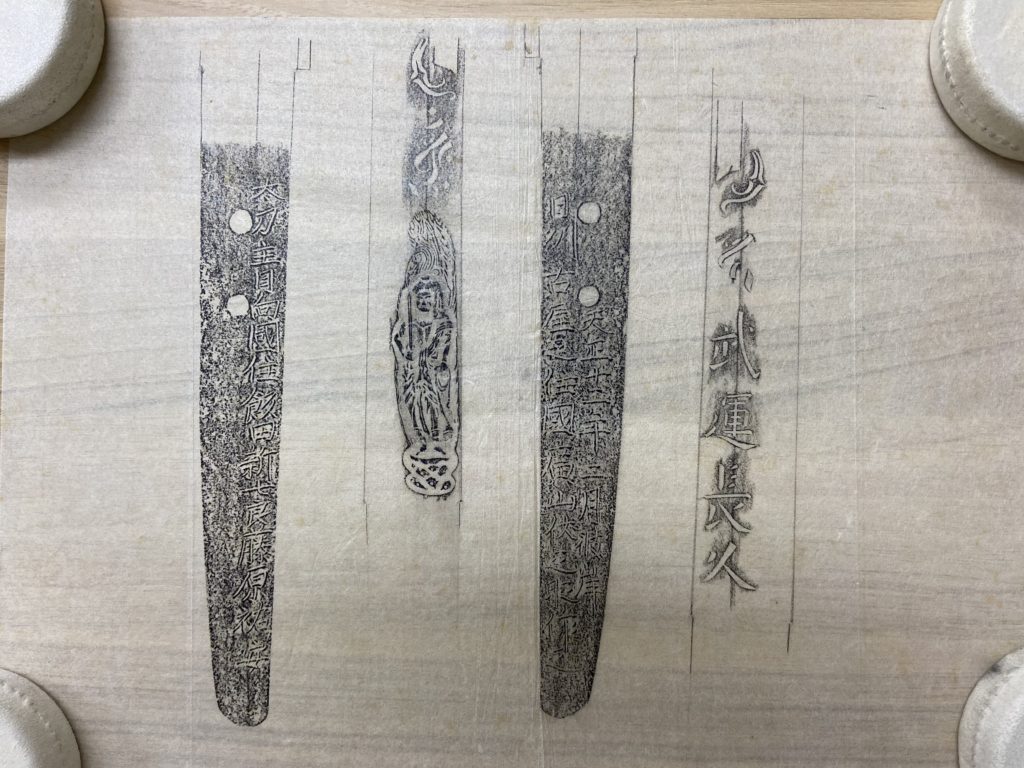

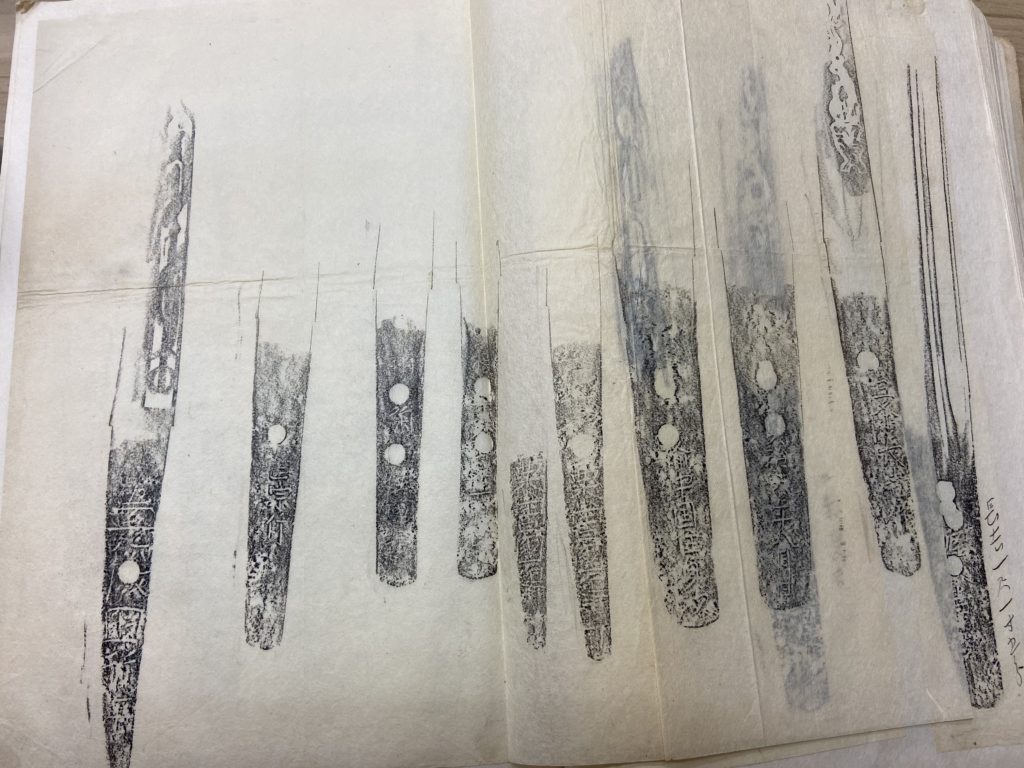

茎だけの物が多いのですが、中には全身の物も。

街道や国別に分類して糊で貼り付けられています。

吉光の銘で、土佐に分類されていました。

書き込みが全部読めればよいのですが残念ながら私には読めない文字も多くて・・・。

ざっとまとめて茎だけ。

この三冊全ての所収品が正真というわけではなく、今では偽銘とされる品もありそうです。

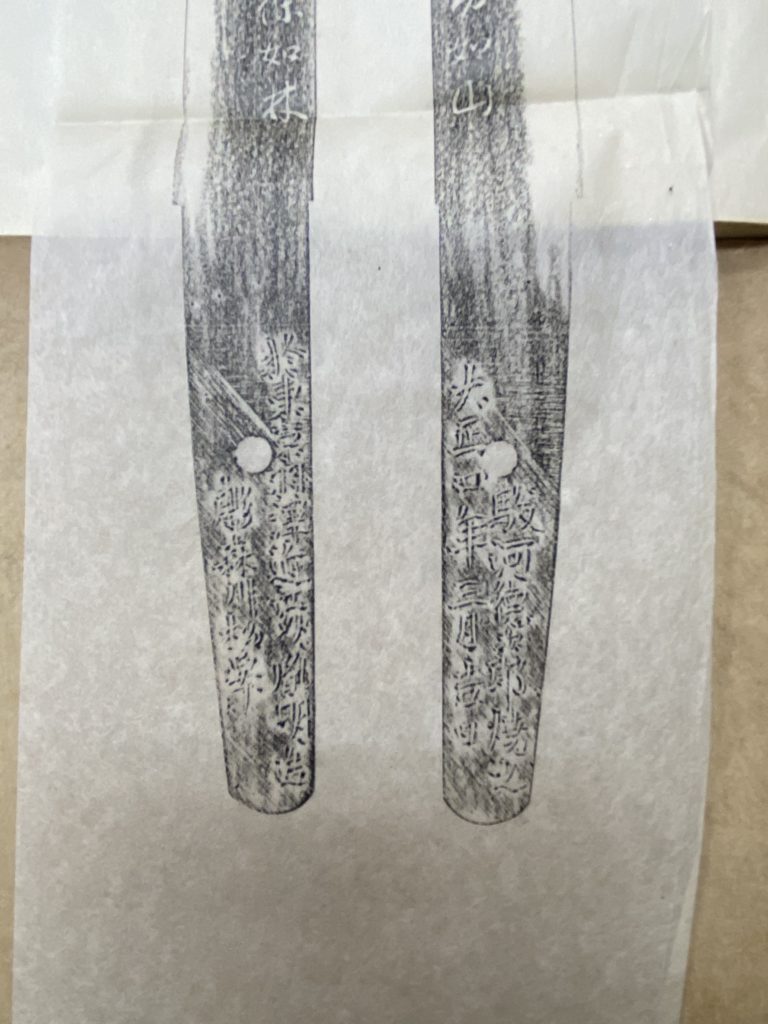

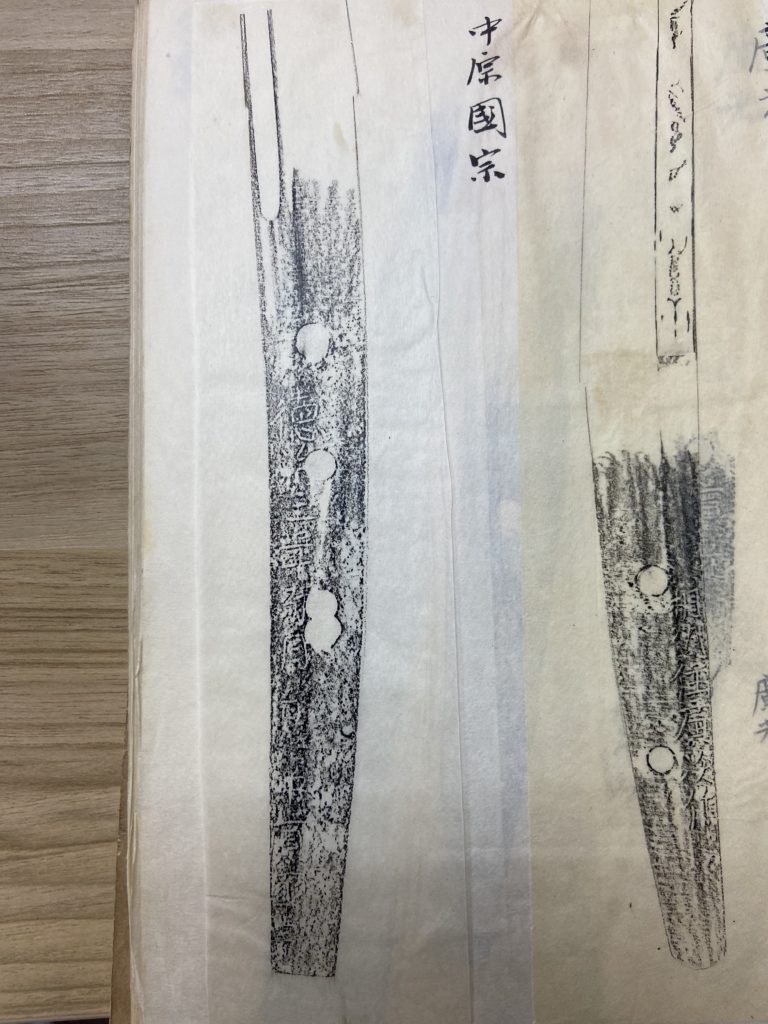

中原国宗。これは現在重刀指定です。

数年前に見た様な気が・・・。

左は但州国光。”偽物”と書いてるんでしょうか。。

詳しく調べていませんが、もしも正真ならば大変貴重な品です。(川口陟さんの新刀古刀大鑑に所載の品でした)

(※その後調べた結果、この但州国光は重刀指定済みでした。)

ただ、押形採拓が大正時代ですし、その後戦災に会ってしまった品も含まれているかも知れません。

右の来国光は現在特重指定。

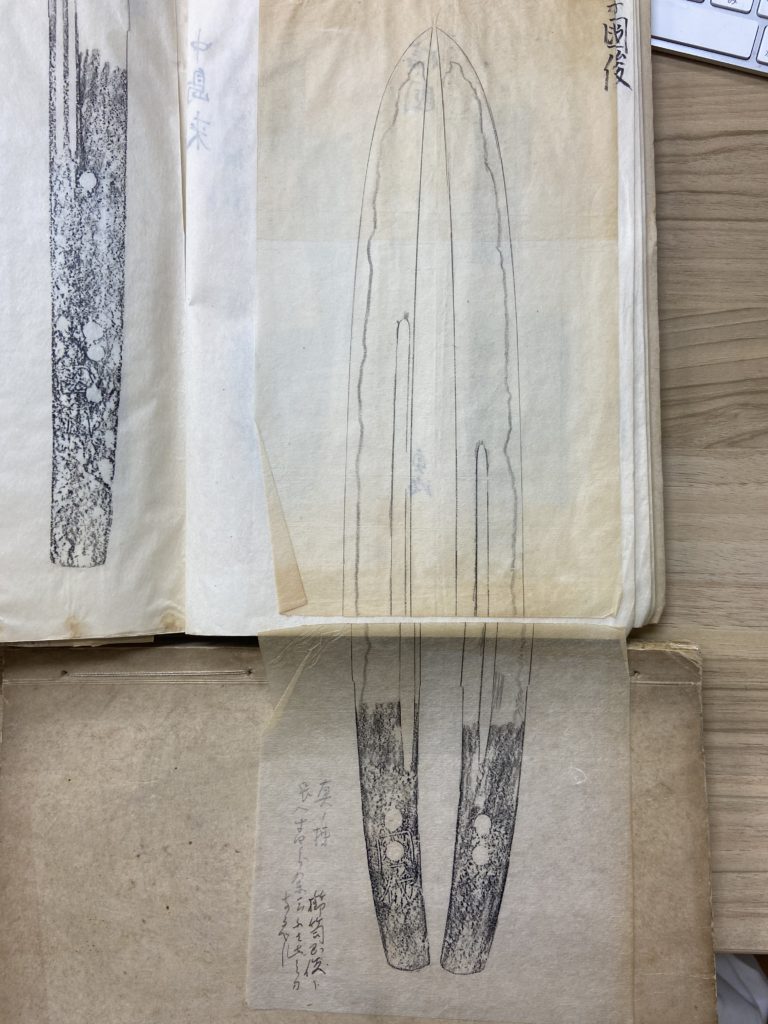

二字国俊。櫛笥国俊と。

ちょっと良い雰囲気の銘ですねぇ・・・。もしも正真ならば頗る貴重ですが。。

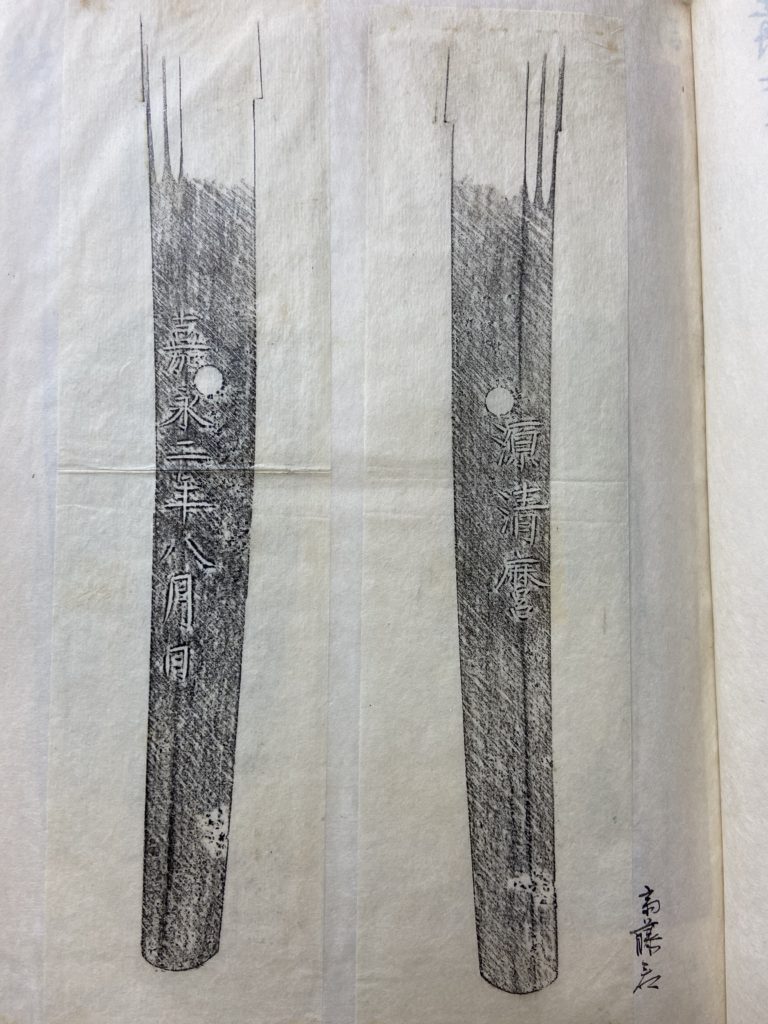

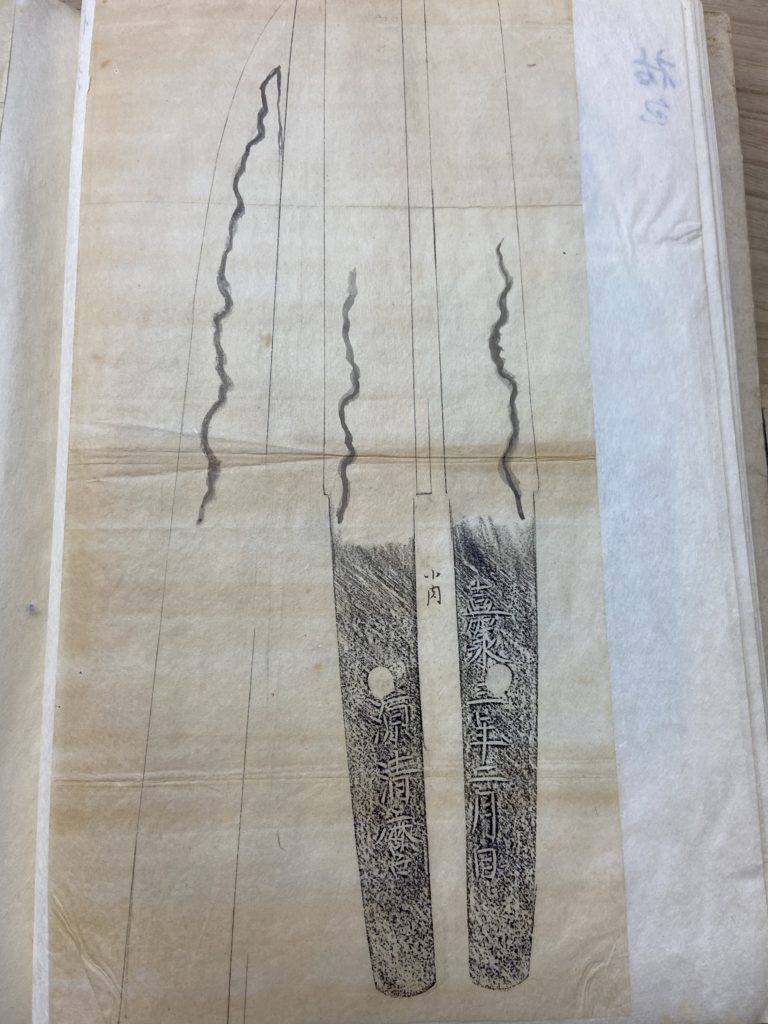

清麿。今は重刀になっています。

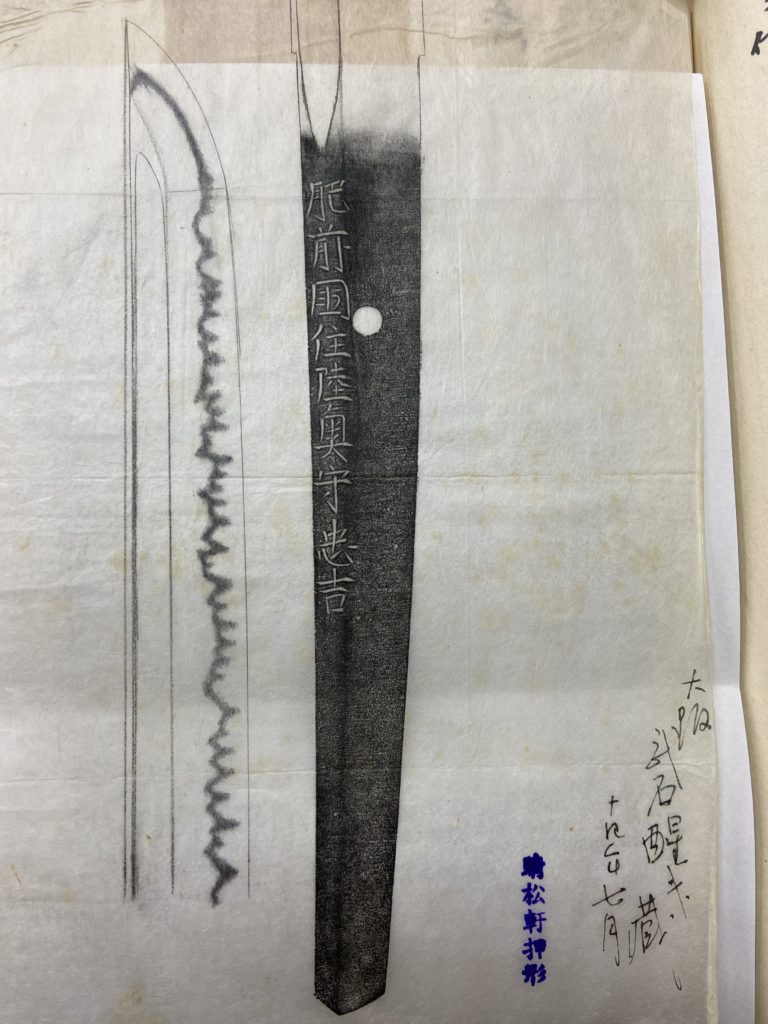

なかにはこの様な湿拓の物や色鉛筆での採拓品も見られ、面白い。

「晴松軒押形」の印。刀屋さんなのか、鑑定家なのか・・・。ちょっと分かりません。

茎に直接インクを塗って採るタイプ。銘字鮮明で刃文描写も上手です。

また清麿です。

清麿が複数口あり、大正当時既に大人気刀工だったのでしょうか。。

来国俊。これも多分今は重刀になっている一口。

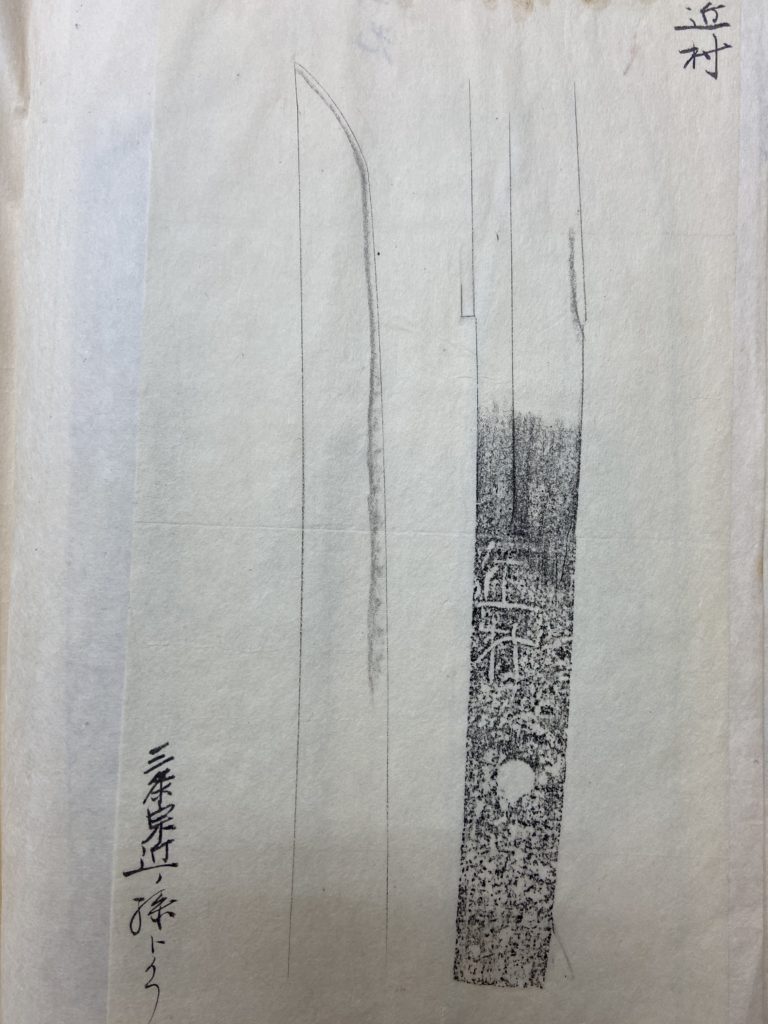

三条近村の太刀。

今は近の字の上に目釘穴が空き、特重指定。

以前は所収の品を詳しく調べる事はなく気付いていませんでしたが、現在重文指定の小夜左文字もありました。

そして「自作」と書かれた短刀。

蔵書印に「駿河氏藏」とありますが、この銘には「駿河徳次郎」と。

この押形集は私が押形を始めるきっかけにもなった物で、愛着があります。

駿河徳次郎さん、どんな方だったのでしょうか。。

とにかく刀が大好きな方だった事はよくわかります。

馬手差

ちょっと珍しい馬手差(めてざし)の拵を拝見しました(時代は幕末程度と新しい物です)。

通常、刀は左腰に差すものですが、馬手差つまり右手差しは右腰に差します。(栗型の位置を見て頂くと分かりやすいかも知れません。裏に付いています)

右腰にどの様に差すか、資料が殆ど残っておらず不明な部分が多いのですが、数種の差し方が考えられています。

説の中に柄が帯の下に出る差し方説がありますが、それだと鞘走るのではないかと感じて来ました。

しかしこの写真の拵えには鯉口にストッパーが付いていて、鞘走る心配はありません。

馬手差しは右腰に差し、右手で抜くとされています。この拵えを右腰に当ててみたところ、柄を後ろに帯の上に出し、刃が下状態で右手で柄を握った時にストッパーの解除ボタンが丁度人差し指で押せる位置に来て抜きやすいと感じました。武道経験ゼロの私ですけども。。

この短刀は刀身が9寸弱と短いので、柄を後ろにして右手で抜いても引っ掛かる事なく素直に抜けます。

ただ西円堂の馬手差の刃長でその抜き方だと、相当身体が柔らかくなければ刀身が長すぎて鞘から抜き切れないとも感じました。

過去ブログ 入鹿實可拝見。馬手差しのこと

末備前など

出先にて末備前を二口拝見。

全くと言っていいほど研ぎ減りがなく、非常に健全。新々刀の様な状態で。銘字も端正。

一つは末物然とした地鉄、もう一つは少々古調な地鉄で。

末備前には個人的好みが全く無いのですが、こういうのを見てしまうと良いなぁと感じる。

重刀ではないと思うとの事でしたが、帰宅後調べると重刀指定品。

山城物の珍しい所を一口。この様な品が重刀になっていると嬉しくなる。

出先にて生荷を多数拝見。中に薄錆身の大変良い薙刀直しがあった。

出来抜群。昔の研磨も頗る良い。

重刀にはなっていないとの事でしたが、いやこれは成っているでしょうと思う。

帰宅後調べるとやはり指定済み。