草薙廼舎

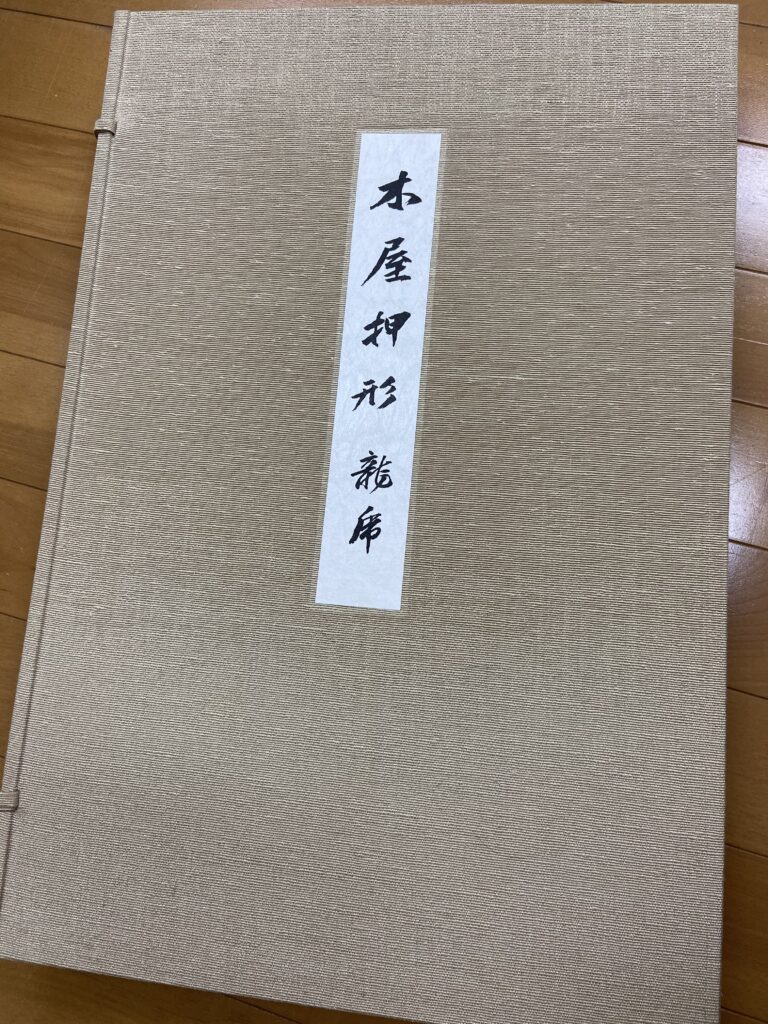

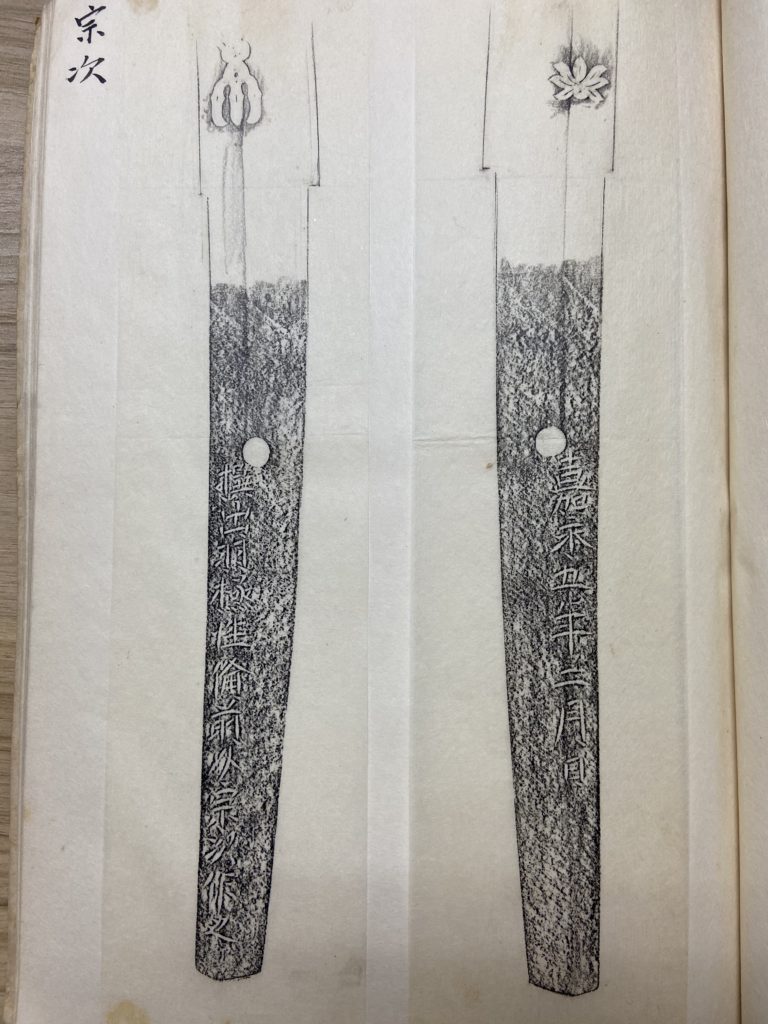

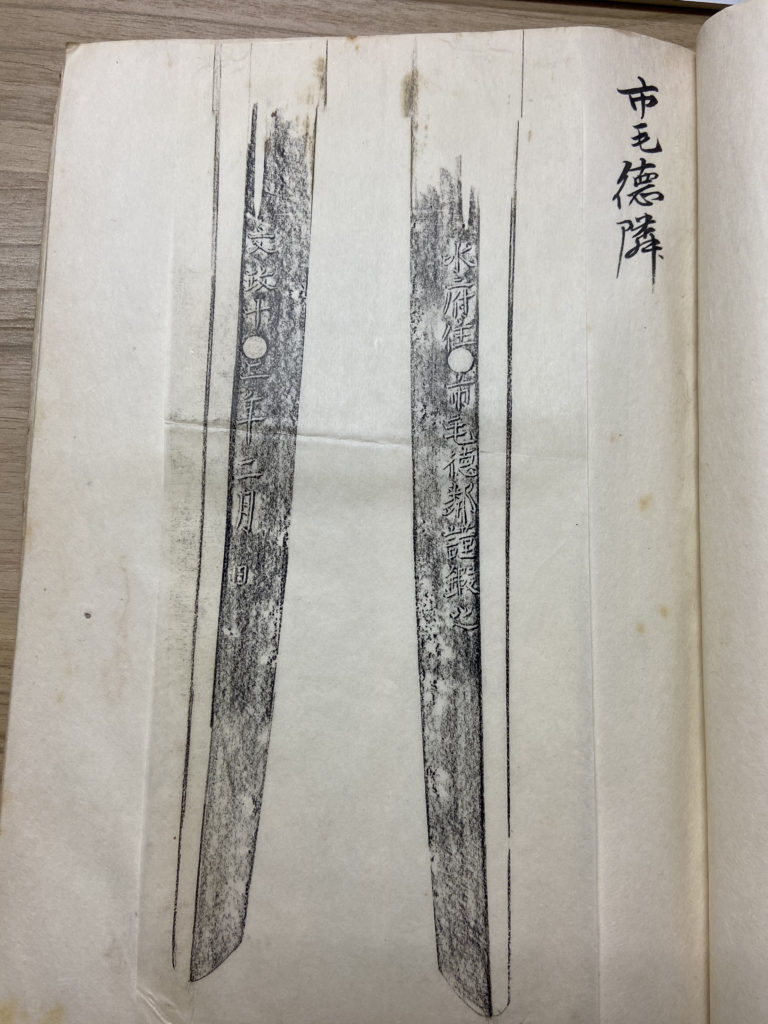

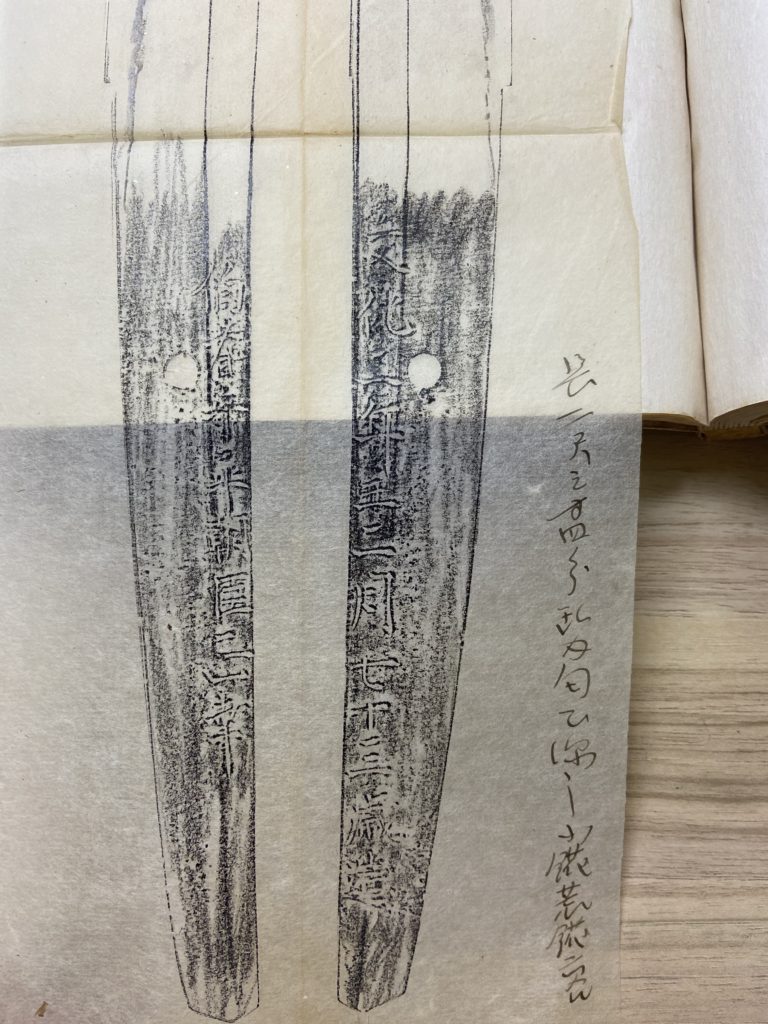

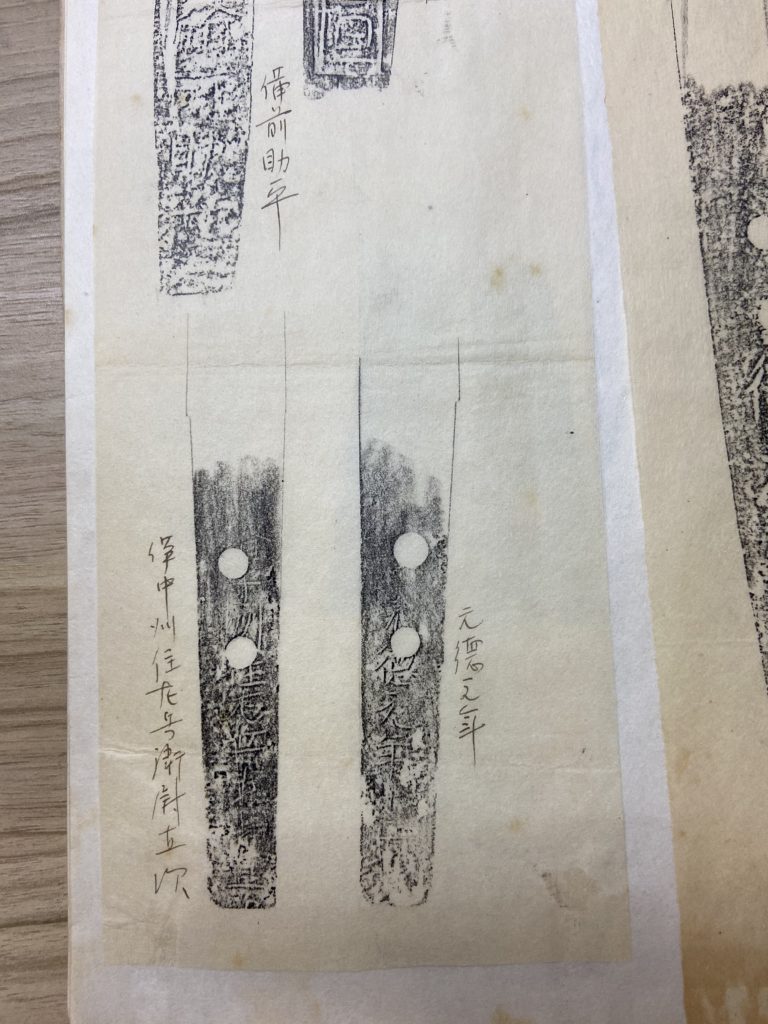

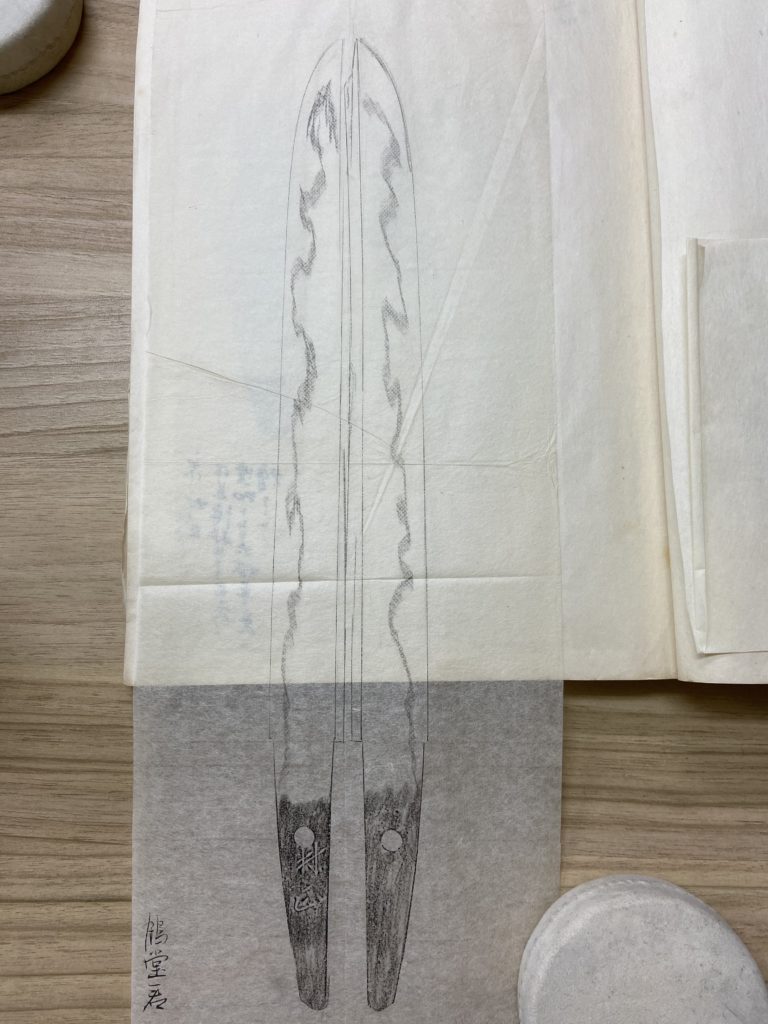

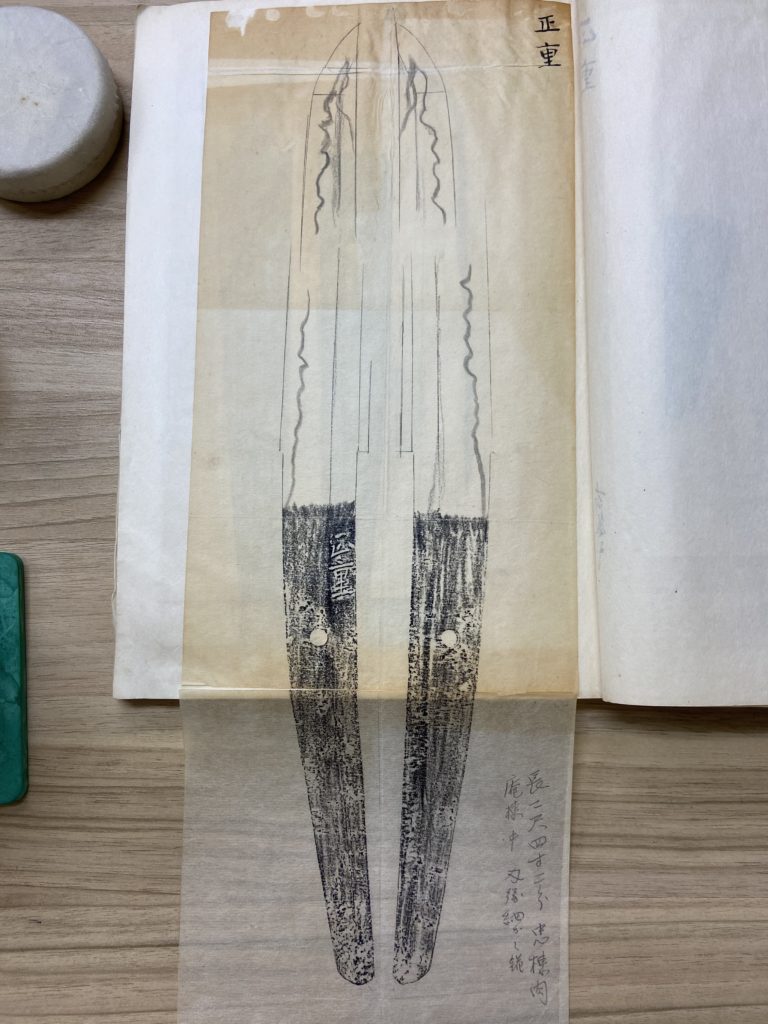

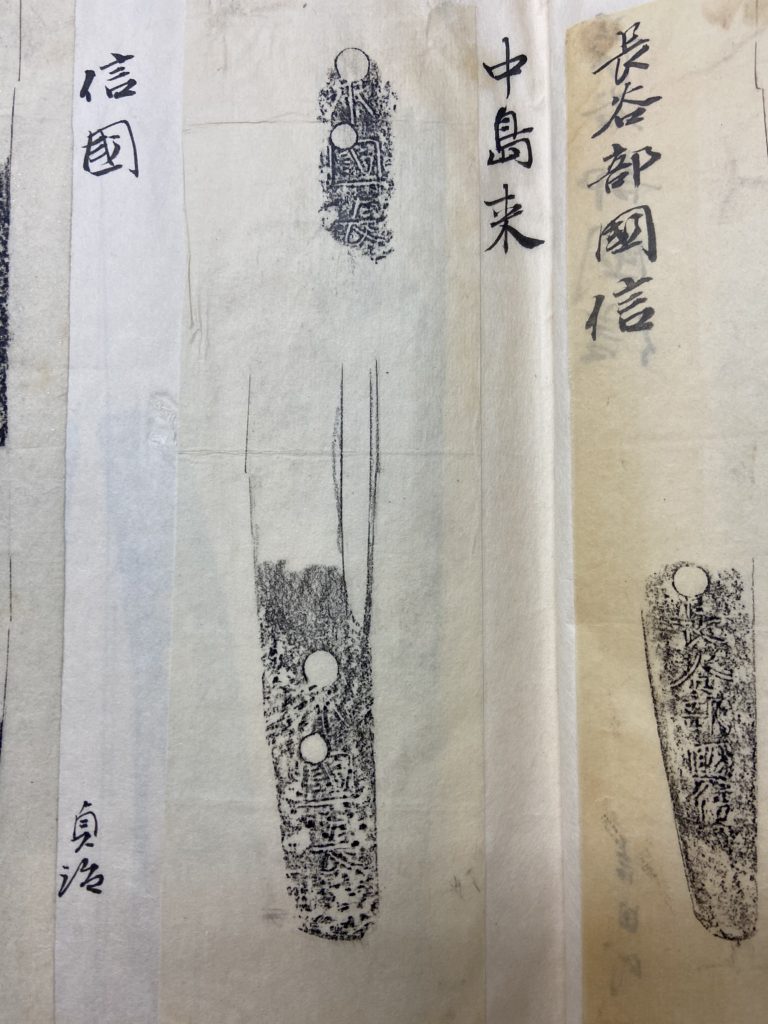

昭和48年、日刀保全国大会が京都府支部主催で開催され、その記念として「草薙廼舎押形(くさなぎのやおしがた)」が出版されました。

この本は京都府支部第二代支部長で京都の老舗刀剣店「草薙廼舎(くさなぎのや)」の三代目であった岸本貫之助先生手拓の押形を佐藤寒山先生が編集した押形集です。(草薙廼舎は今はもうありません。どこかでよく似た名前のお店がありますが関係ありません)。

この「くさなぎのや」の屋号は貫之助先生の御先代正之助翁が、公卿であり刀鍛冶でもあった千種有功卿から賜ったものです(有功自筆の看板もあったという事で私も先輩方にお聞きしてみましたが、現在は所在不明)。

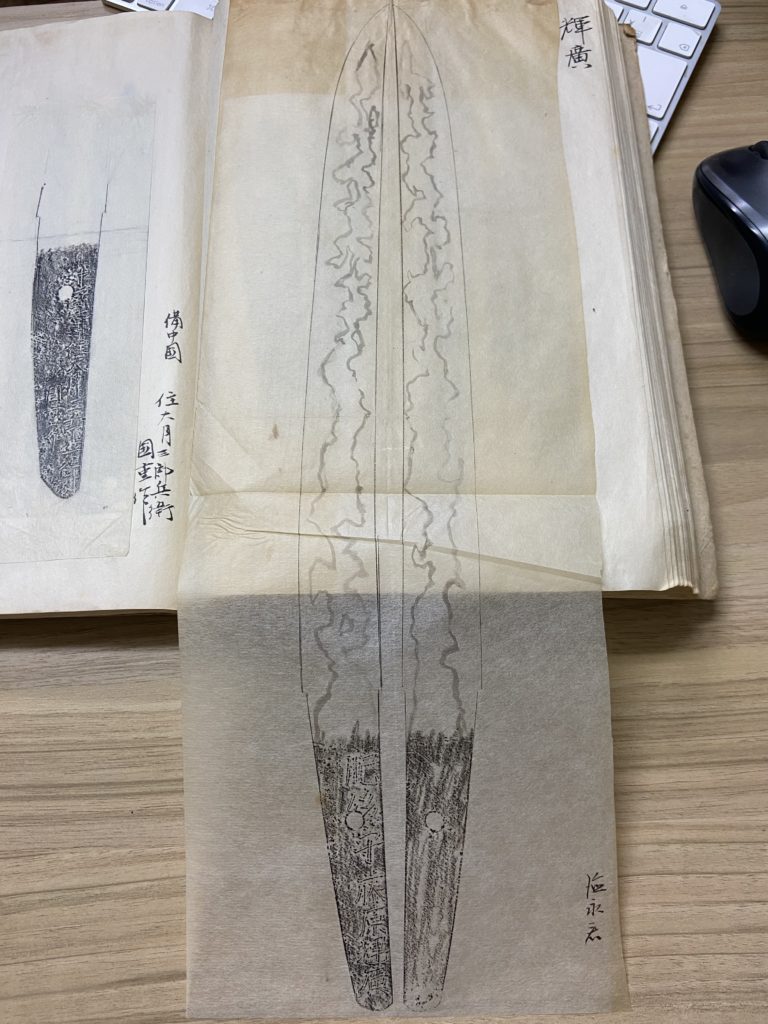

最近ではネット上でも度々話題に上がる事になった「光徳刀絵図」には幾つかの本が存在しますが、草薙廼舎はそのうちの寿斎本を所蔵していた事でも知られます。

草薙廼舎の顧客には政財界の大物も多数いたそうで、以前調べていた所こんなHPがありました。

「犬養木堂の書」

上記HPの中程辺りに犬養毅と草薙廼舎との書翰が複数あります。今も昔も愛刀家の気持ちは変わりない事が分かって面白い。それにしても相当な刀好きですねぇ犬養毅さん。。

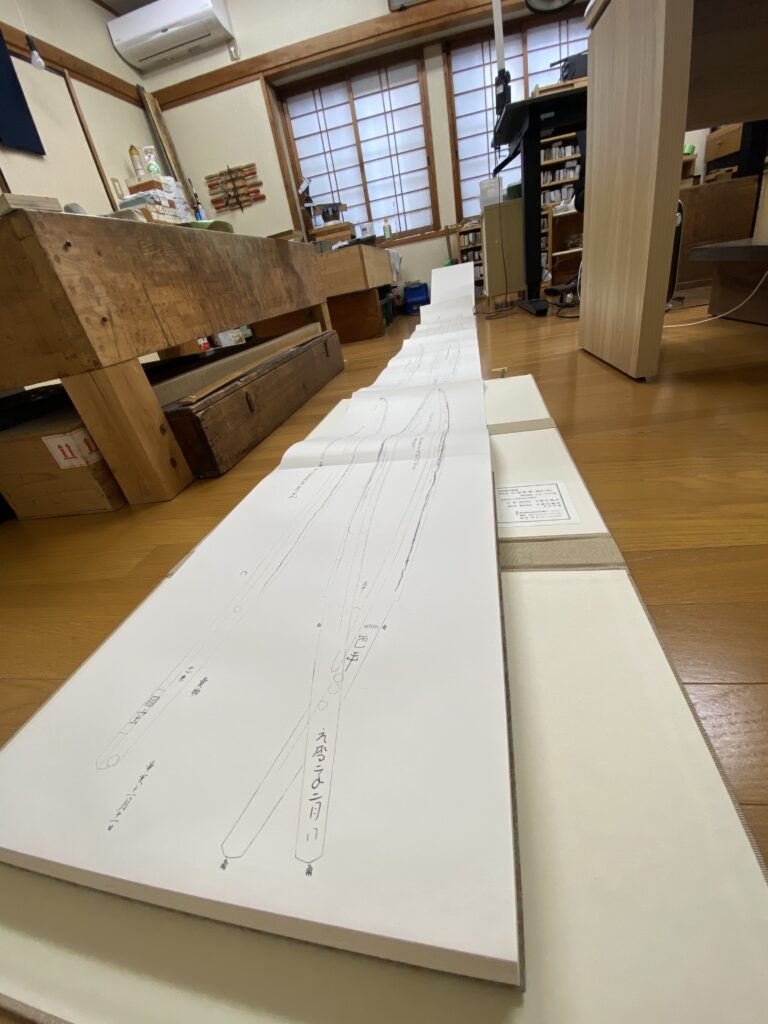

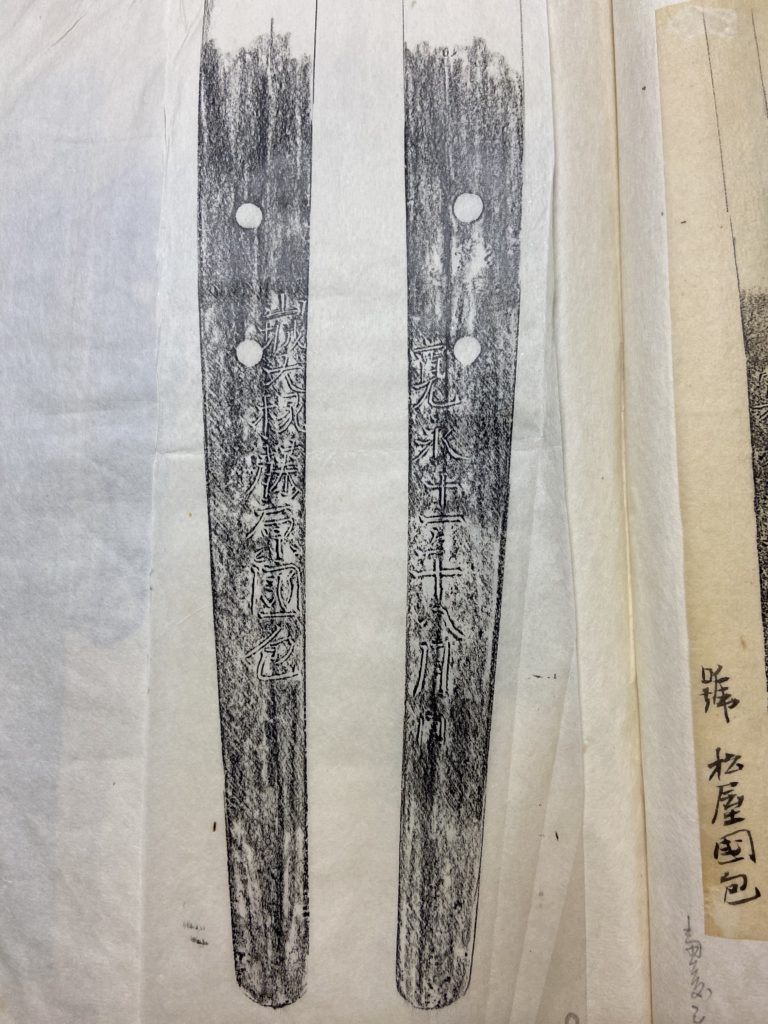

草薙廼舎押形には古刀から新々刀の超名品から一般に流通している品までが幅広く掲載されています。私もこの本所載の品を多数拝見し、また研磨をさせて頂きました。刀剣書は勉強するためはもちろんですが、見たり研がせて頂いた品を探す楽しみもあります。