大和物と大和系と

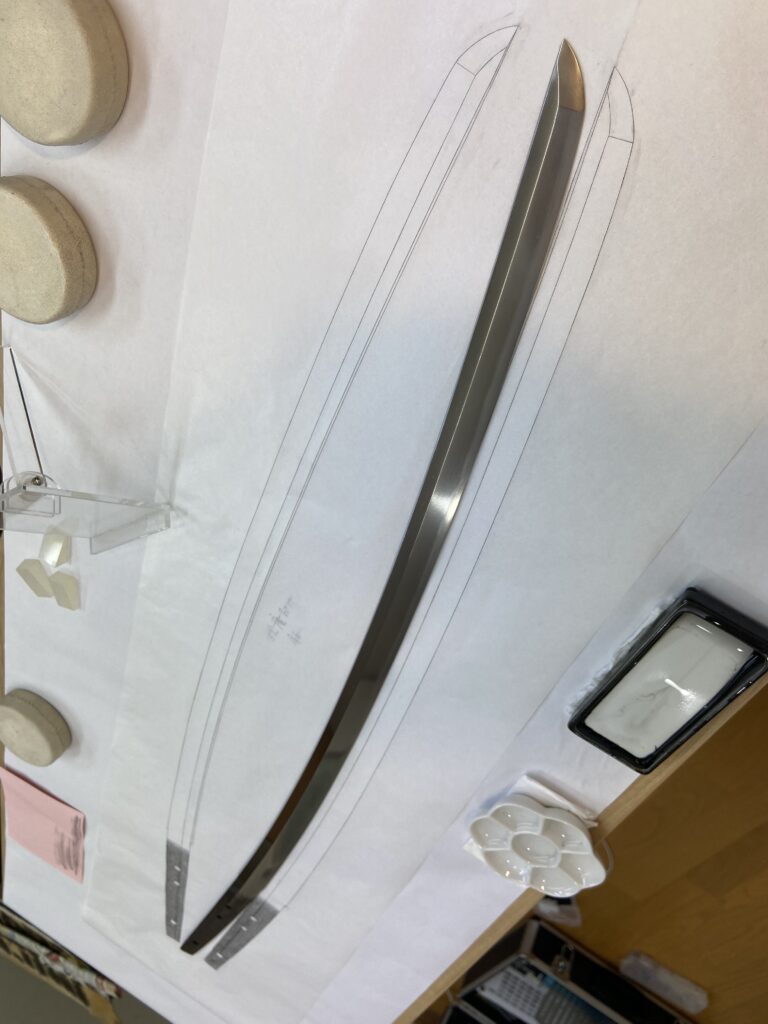

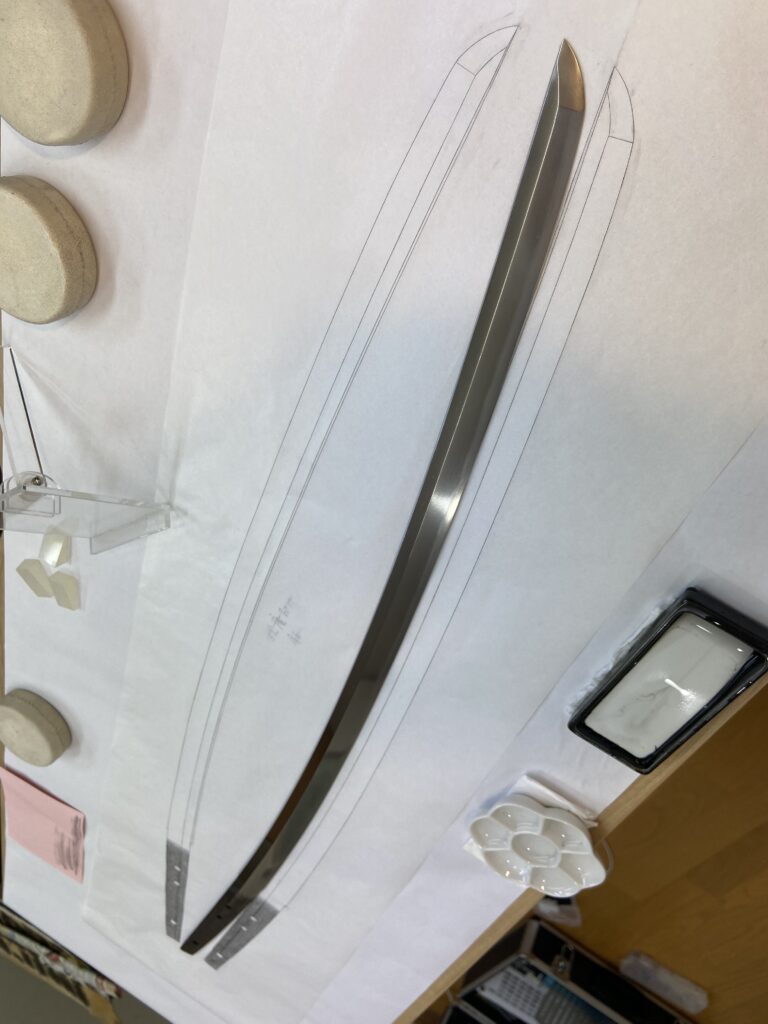

大和物、鎌倉末期の在銘全身押形を採拓。鎌倉期の大和本国物は在銘品が少なく貴重。

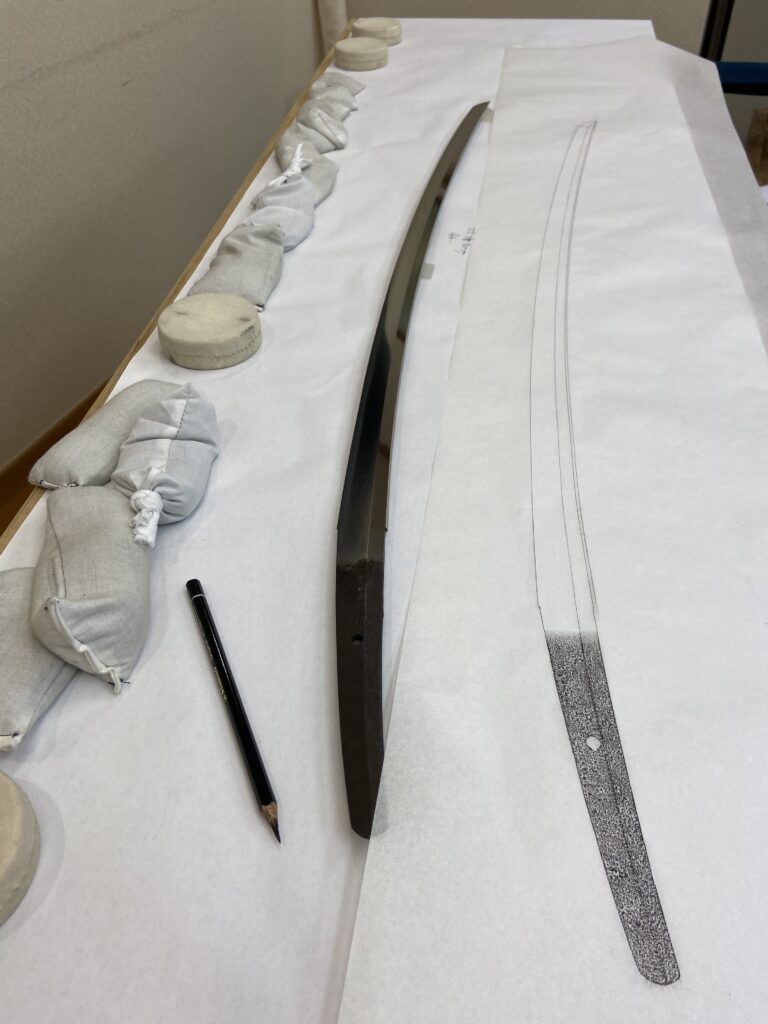

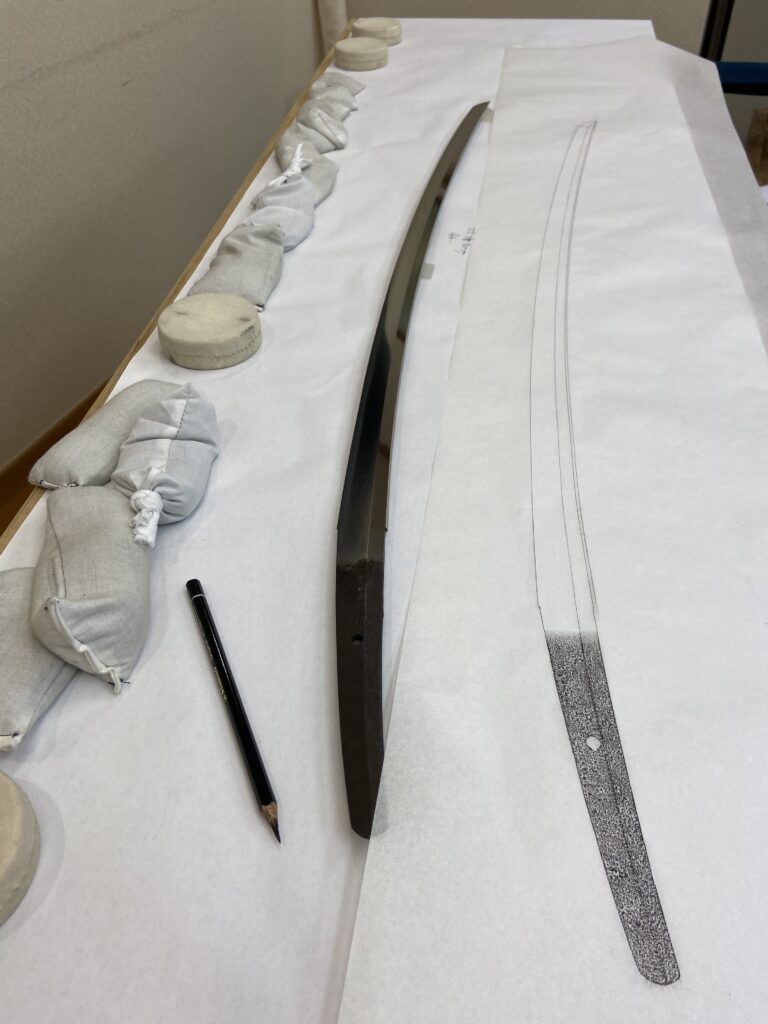

その後、大和系在銘太刀全身に。時代は室町中期でしょうか。古くみがちな出来で、こういう太刀は入札鑑定に使うと面白い。出される側だと苦労必至です。あでもいつもの独特な良い地鉄なので、もう騙されないかも。

大和物、鎌倉末期の在銘全身押形を採拓。鎌倉期の大和本国物は在銘品が少なく貴重。

その後、大和系在銘太刀全身に。時代は室町中期でしょうか。古くみがちな出来で、こういう太刀は入札鑑定に使うと面白い。出される側だと苦労必至です。あでもいつもの独特な良い地鉄なので、もう騙されないかも。

画質が酷いですが、昔の動画が出て来ました。もう7年程前でしょうか。

動画内で”どこにもUPしない”と言ってますが・・・なんだか私も楽しそうに研いでいますねぇ。上げちゃいます。

三人ともに内曇作業。

左から三浦研師、玉置、小野田研師。

朱銘、兼基 八十一翁松庵(花押)

朝から現代刀の刃付けを行った後で腕がプルプルで。。刃文描写に入ろうと思ったが断念。

しばらく前の刀剣美術「名刀鑑賞」に来国光の松庵朱銘がありましたので、以下その解説を引用させて頂きます。

『「松菴」は明治時代の故実家で、東京帝室博物館(現東京国立博物館)の学芸委員を務めた稲生真履(司馬遼太郎の歴史小説『坂の上の雲』の登場人物で、海軍軍人として日露戦争時の日本海海戦などで活躍した秋山真之の義父)のことで、刀剣をはじめとして古美術品に造詣の深い人物として知られており、他にも同氏が極めたものが幾点か確認され、本作の極めよりして同氏の炯眼の程が窺われるものである。』

今回押形採拓中の朱銘兼基。三本杉基調ではありますが出入りは大人しく、頂点の尖り具合も優しく、元から先まで揃った形とはならない三本杉の祖型的刃文となっています。地鉄は地錵が細かく付き地景が多数確認できる板杢で非常に良質。

この出来を見れば”孫六”と言いたくなるところですが、身幅若干狭めの大人しい造り込みであり、鋒も詰まり気味の点などを考慮してこの極めとされたのでしょうか。大変勉強になる良い極めだと感じます。

翌晩刃文を描く。

もしかして三本杉系を墨筆で描くのは初めてか…。難しくて驚いた。。