最近の事。雑記

日々の所用の多さに少しへこたれぎみ。

しかし世の中には分刻みで動いている人が沢山居るので”忙しい”なんて言葉は簡単に使ったらダメですね。

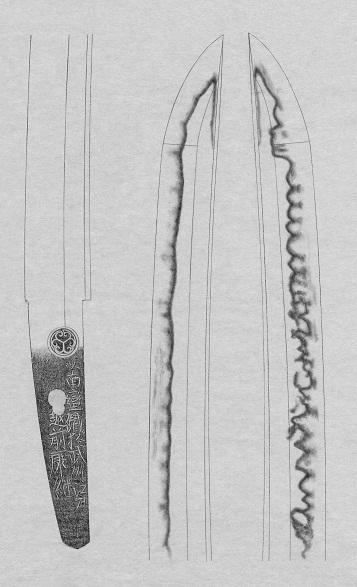

なんとか研磨の下仕事も進めます。

刃艶作り。

かなり大量。 半年は使えるか。 品質大変良好。 ナルメに使用出来る物も数枚有り。

刃引きがもう減ってきたので少し倉庫から探す。

原石から角取りするのですがかなり手間が掛かるのでもっと時間が有る時に行なう事にする。

色々探していたらずっと探していたコッパを発見。

これは確か中山の浅黄だったはず。 使いこなせるかどうかは分かりませんがとりあえず持って入る。

砥石を入れるボックスを4個購入。

未だみかん箱に入ったままの石も多く有り入れかえたいので。 しかしこのボックスに綺麗に詰め込むと4、50キロほどになってしまい持ち運びにかなりのやる気が必要となる・・。

3種の原石からそれぞれ刃引きをとるも全部だめ。 ちょい荒。

また使用条件と刀を変えれば使える可能性もある。 しかし結局刃艶にした方が良いと言う事でしょう。

去年買った刃引きを4本試す。 当時試した時はダメと判断。

今回は我慢すれば使用出来なくも無いと思った。 しかし実際には我慢しないので使わないのが現実。

また水に浸けてから試してみよう。

数年前磨っておいた刃艶を貼る。

ちょい硬めだが使える。

山に拘らず探すとこう言う石に辿り着く事も有る。

今研磨中の刀用の拭いを磨る。

研磨に入る前に何度も試した結果これを最後に使うと古研ぎの様な地肌の状態が得られた。 しかし別の刀には効果無し。 もっと単純で有ってくれ・・・。