無題

市役所前に用事で行ったのでちょこっと本能寺さんにお邪魔して、押形を見て来ました。

やはり私は押形が大分好きで。普段押形を複数並べて見る事もないですし、十数枚が整然と並ぶ様は「綺麗やなぁ・・」と、ずっと見ていられます。

自分で描いた押形をそんな風に思えるなんてかなり滑稽ではありますが、誰が描いたとかそういう事は考えず、純粋に全身押形を楽しむ視点で。

同程度の押形好きに出会う事は稀ですが、多分古押形を描いた人達は同じ様に好きだったのではないか、そんな想像をするわけです。

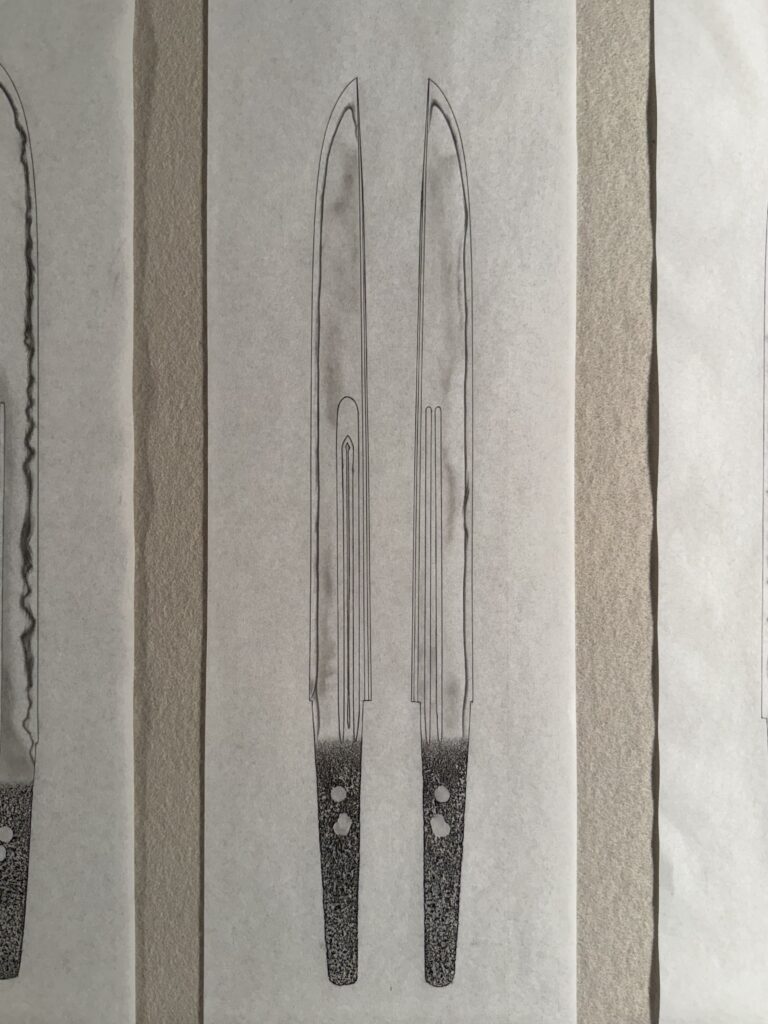

それぞれの押形にはこだわりポイントがあったりします。

展示押形の一つ、「短刀 朱銘 則国 本阿(花押)(粟田口)」。

この短刀は以前研磨させて頂いたものですが、研磨前、鞘から抜いた瞬間感じられた格調の高さをよく覚えています。

地刃を鑑賞するまでもなく感じられるあの感覚、そうあるものではありません。

その原因が造り込みにあるのか、以前の研磨の面や線にあるのか、それプラス地刃の出来か、まぁその全てだとは思いますが。

それを押形にあらわせないかと考え、普段通り全身の輪郭線や刳物の線を引いた後、カーブ定規やテンプレ定規を使用し、細く削った油性色鉛筆で全ての線を強調する作業を行っています。石華墨で引いた線は子細に見ると線ではなく点の連続になってしまっています。それが嫌で普段から石華墨で線を引く事は無いのですが、それだけでは粟田口の凛とした線が出ない気がして。(石華墨の”線ではない線”を抑える方法を近藤先生に教わったのですが、それがあまりに難しく挫折、今の技法に至っています)