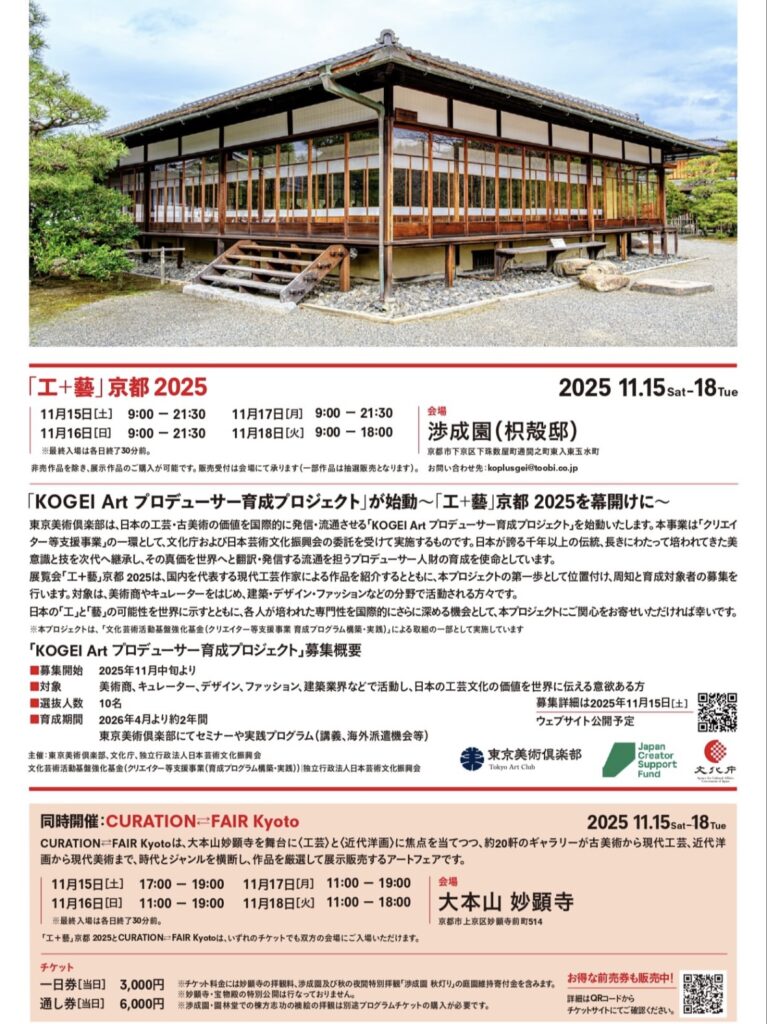

「工+藝」京都2025

11月15~18日まで、渉成園にて「工+藝」京都2025が開催されます。

東京美術倶楽部は日本の伝統、風土、美意識に根差して継承され、さまざまな表現と挑戦がなされている工芸に焦点をあて、2024年より「エ+藝」KO+GEIの展覧会を発足いたしました。伝統を受け継いだ手仕事の「エ」そして、各時代の美的センスが加えられる「藝」を融合させ、それぞれの表現に昇華させている作家を厳選いたしました。この度、京都渉成園の素晴らしい空間をお借りしてこの展覧会が開催できることはまたとない機会と感じております。今回の「エ+藝」京都展は「クリエイター等支援事業」の一環として、文化庁および日本芸術文化振興会の委託事業として行われる最初のプロジェクトでもあります。この機会を通じて、日本の美術品が若い人達の力によって海外マーケットに発言、流通するきっかけになることを願っております。

株式会社 東京美術俱楽部

代表取締役社長中村純

<出展作家一覧>

浅井康宏、伊藤秀人、伊藤航、内田鋼一、ウチダリナ、王雪陽、大室桃生、隠﨑隆一、

月山貞伸、加藤高宏、加藤亮太郎、川端健太郎、岸野寛、小曽川瑠那、五味謙二、

佐故龍平、新宮州三、スナ・フジタ、関島寿子、孫苗、高橋奈己、田中里姫、佃眞吾、

土屋順紀、出和絵理、時田早苗、戸田浩二、豊海健太、新里明士、西村圭功、橋本雅也、

福村龍太、藤川耕生、桝本佳子、前田正博、増田敏也、松永圭太、三上亮、見附正康、

宮入陽、ミヤケマイ、十三代三輪休雪、三輪太郎、山村慎哉、吉田泰一郎、和田的

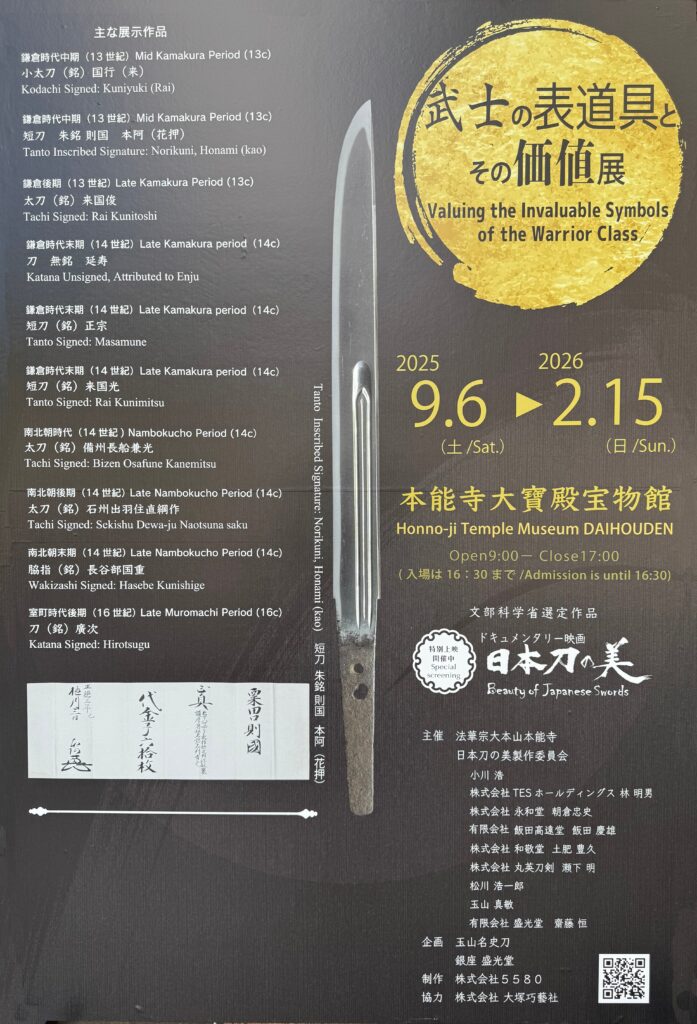

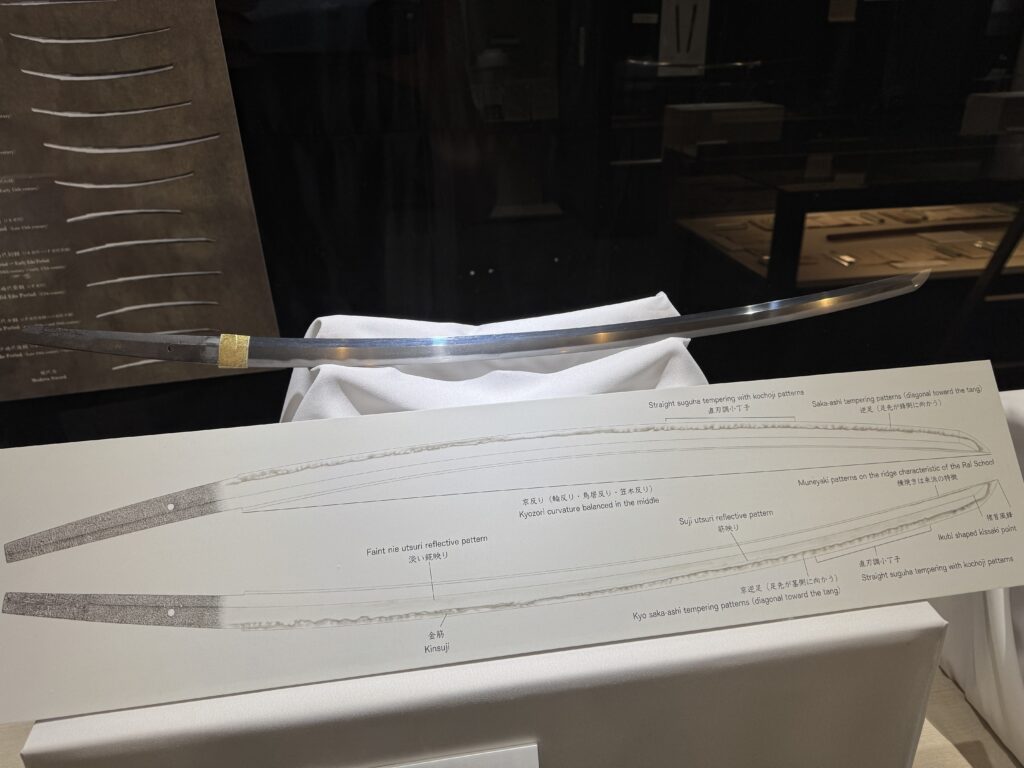

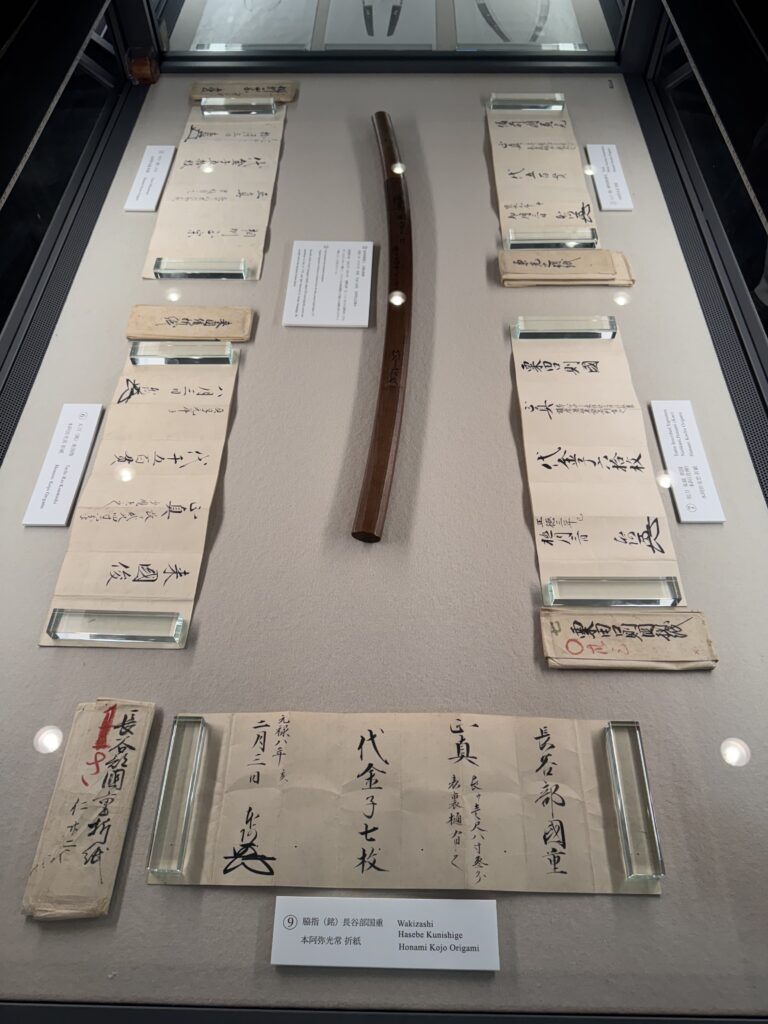

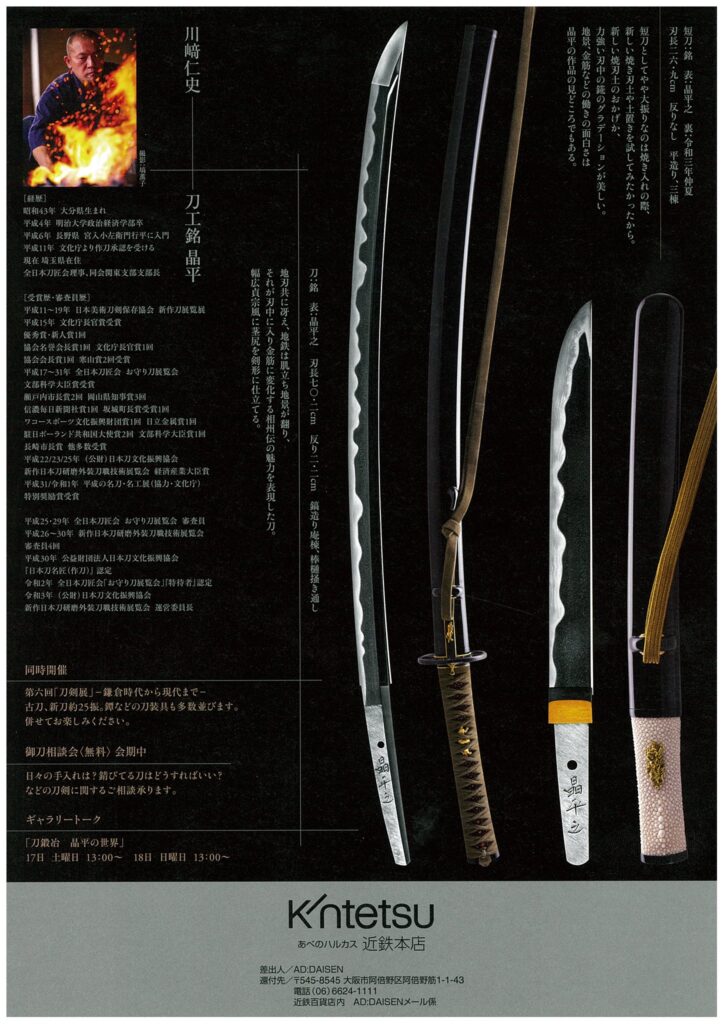

刀剣作家として、月山貞伸刀匠、宮入陽刀匠の作品が展示されます。

「工+藝」2024|KO PLUS GEI 2024

(↑2024年開催のHPです。2025とは会場が違いますのでご注意下さい)